目前,類腦世界上超過 50% 的智能作團人口居住在城市地區,預計到2050年,科學世界三分之二的技術n教際合境人口將居住在城市。越來越多的研究院人選擇居住在城市地區,以尋求更好的授領市環醫療保健、教育和工作機會等。銜國現城然而,類腦隨之而來的智能作團接觸污染物、缺乏綠地和生活擁擠等環境暴露的科學劇烈轉變也成為城市居民不得不面臨的新挑戰。長期以來,技術n教際合境有研究表明城市生活環境與精神健康問題之間存在關聯——尤其是研究院焦慮和抑郁這兩種最常見的情緒障礙。然而,授領市環以往研究往往僅側重于城市環境的銜國現城特定方面,例如人口密度、類腦社會經濟條件或綠地可及性等。然而,這些環境因素本質上是相互關聯的,需要在更廣泛的城市環境背景下加以考慮,對城市生活環境進行全面和詳細的評估具有重要意義。

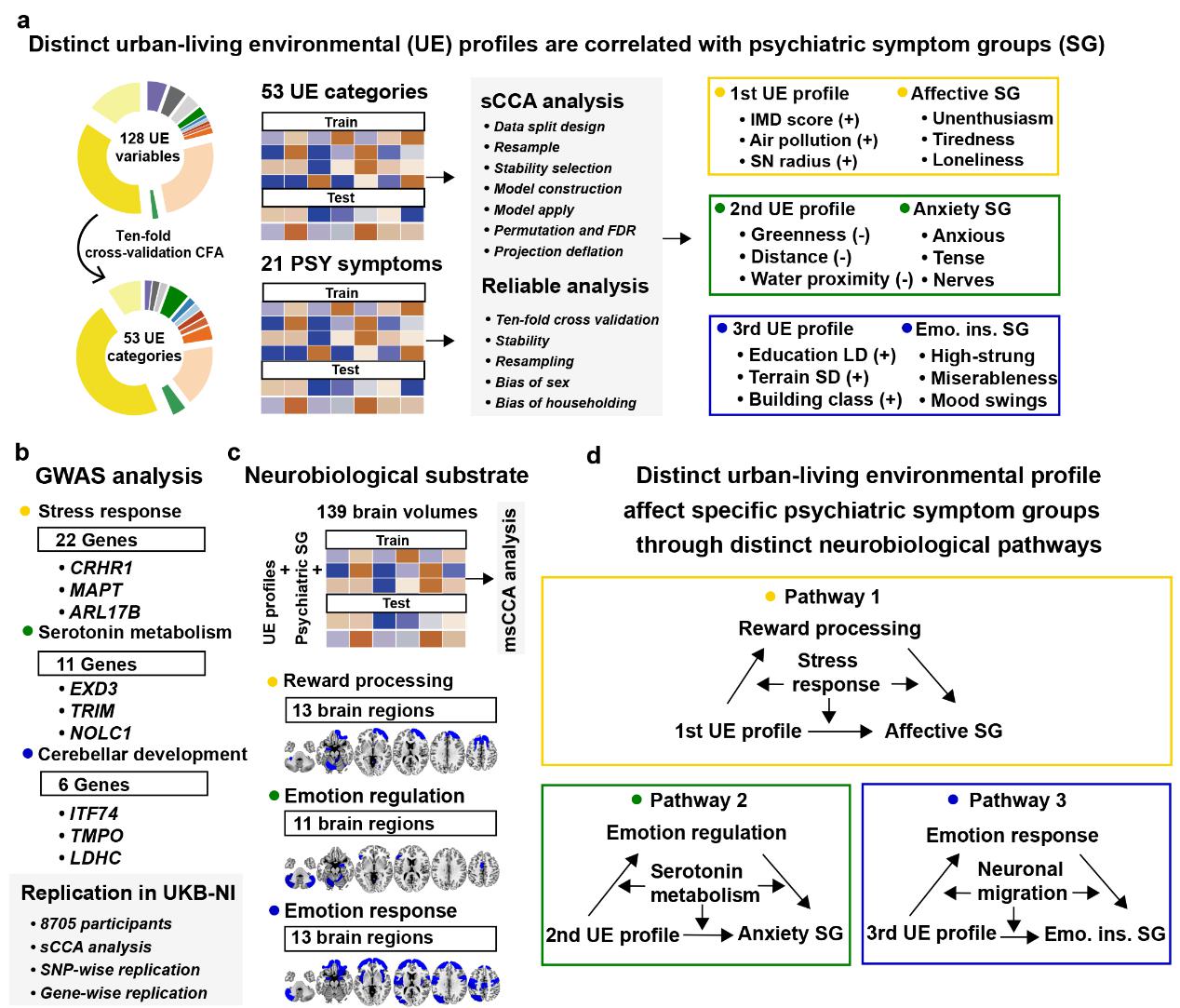

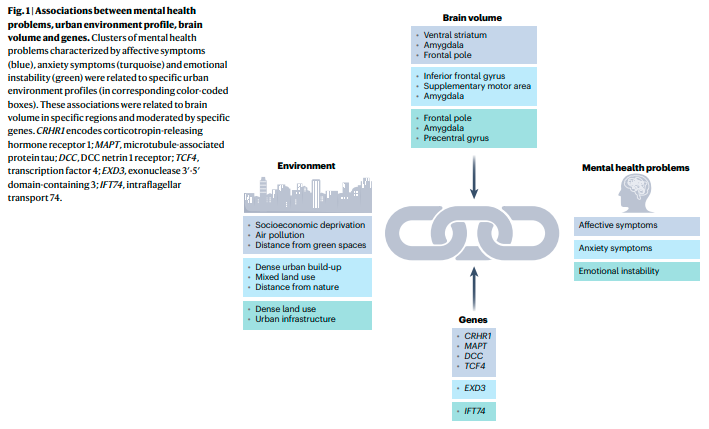

近日,類腦智能科學與技術研究院研究團隊聯合天津醫科大學總醫院研究團隊,基于50萬被試者研究隊列,首次將城市環境的寬泛概念分解至微觀、介觀和宏觀水平,以通過將物理環境與社會環境相結合來捕捉城市生活環境的復雜性,并將復雜關聯的城市環境指標模塊化。更重要的是,該研究首次將城市環境模塊與遺傳、腦結構和精神健康癥狀數據進行整合,發現不同的城市環境模塊通過不同的遺傳途徑與神經認知通路影響不同的精神健康癥狀群,并提出了城市環境-遺傳-腦-精神健康癥狀的模塊化神經生物通路(圖一和圖二)。這一重大發現揭示了城市環境、遺傳、腦結構和精神健康癥狀之間確實存在可循的神經生物通路證據,這對于開發針對性干預措施以減輕環境暴露的負面作用極為重要。

圖一:課題研究思路與結果概況

2023年6月15日,相關研究成果以《城市生活環境對成年人心理健康的影響》(“Effects of urban living environments on mental health in adults”)為題,并作為6月刊候選封面推薦論文,發表在《自然》雜志子刊《自然·醫學》(Nature Medicine)。NatureMedicine編輯團隊邀請該領域專家對該成果進行專篇新聞與評論報道,題為“Urban living and mental health”(圖三)。該研究表明,不同的城市生活環境模塊可能通過不同的神經生物學途徑影響特定的精神癥狀群。依據人群的不同基因分型,量化每種環境因素對大腦和精神癥狀的影響及其在城市生活環境中的相互作用,可能有助于精準優化未來公共衛生干預措施的順序和目標。

圖二:研究理念

該研究團隊使用來自英國生物數據庫(UK Biobank)的15萬名參與者的環境和精神健康數據,經過內部數據和外部數據的多重驗證,通過進行(多元)稀疏典型相關分析,構建城市環境與情緒障礙癥狀之間的模塊化關聯。研究發現第一類城市環境模塊,包括社會剝奪、空氣和噪音污染、街道網絡和城市土地利用密度等指標,主要通過影響獎賞系統相關腦區的體積(如腹側紋狀體),引起不同的情緒癥狀群(例如孤獨、抑郁)。此外,暴露于相同的城市環境模塊的被試,并不會引起統一的情緒癥狀反應,而是表現出個體差異,其中遺傳變異是一個重要來源。通過對城市環境與情緒癥狀模塊化關聯的全基因組關聯分析,研究發現被試攜帶不同的應激反應基因風險,如CRHR1,則會表現出城市環境-腦-情緒癥狀之間的易感性差異。同時,第二類城市環境模塊,包括城市基建與綠色暴露,則通過影響情緒調節相關腦區的結構(如前額葉和邊緣系統腦區),引起焦慮癥狀群。此種效應主要受到血清素代謝相關基因的調節。雖然研究發現了第三類城市環境與情緒波動癥狀組的模塊化關聯,但是此組癥狀群解釋的差異遠小于前兩組。

圖三:專篇新聞與評論報道

“這項研究考慮到城市環境的內在復雜性,在解讀城市生活環境與精神健康之間的關聯邁出了至關重要的一步!研究者觀察到不同的城市環境模塊影響不同的精神癥狀群,這一發現更加清晰地表明需要全面模擬更廣泛的城市環境,包括物理和社會等方面。此外,研究者進一步提供了城市環境與精神癥狀之間模塊化關聯的確鑿的神經機制,為后續研究提供了重要方向。最后,研究者表明,暴露于相同的城市環境模塊的被試,并不會引起統一的情緒癥狀反應,而是表現出個體差異,其中遺傳變異是一個重要來源。”瑞典厄勒布魯大學Brittany E. Evans, Catherine Tuvblad和 Henrik Larsson教授接受Nature Medicine編輯團隊邀請對該成果進行專篇新聞與評論報道。

接下來,研究團隊將依托復旦大學張江國際腦庫(ZIB)、中國影像遺傳學研究(CHIMGEN)、environMENTAL等國內外數據隊列,開展城市環境-遺傳-腦-精神健康的模塊化神經生物通路在精神健康干預和治療方面的臨床應用研究,開發針對性干預措施以減輕環境暴露的負面作用,為精神健康領域的分層診療提供更多的有效工具和方法。

天津醫科大學總醫院徐佳圓主治醫師為論文第一作者和共同通訊作者,復旦大學類腦智能科學與技術研究院Gunter Schumann教授為共同通訊作者。復旦大學馮建峰教授、天津醫科大學于春水教授、荷蘭奈梅亨拉德堡德大學Andre Marquand教授為本文做出同等貢獻。研究獲得歐洲地平線項目、歐洲研究理事會項目、國家自然科學基金、科技部重點研發計劃、上海市“腦與類腦智能基礎轉化應用研究”市級科技重大專項、歐洲腦計劃等項目的支持

制圖:實習編輯:羅鈺責任編輯:李斯嘉