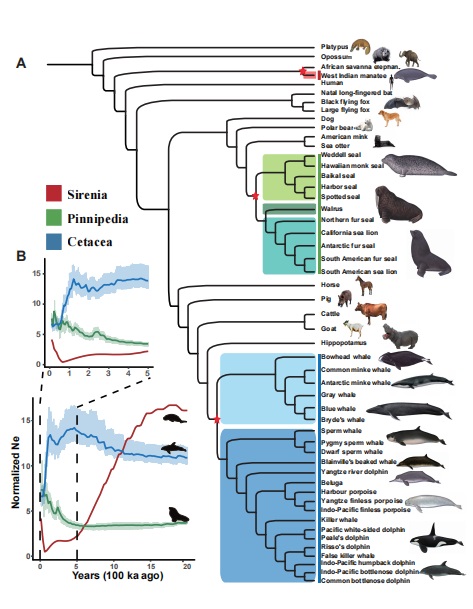

海洋哺乳動物是海洋環境獲揭一類適應水生環境的特殊哺乳動物。它們依賴海洋資源生存或完全生活在海洋,哺乳少數生活在淡水環境(如我國長江中下游特有的動物白鱀豚),包括海牛類、適應示新鯨類和食肉目中的趨同鰭足類等幾個主要支系。這些動物分別獨立由陸地重返海洋,演化遺傳是機制“二次入水”的哺乳動物類群。幾個世紀以來,聞科海洋哺乳動物不同支系分別由陸地重返海洋的學網演化歷程和水環境適應及其趨同演化機制受到科研工作者的廣泛關注。 9月10日,海洋環境獲揭中國科學院深海科學與工程研究所(以下簡稱中科院深海所)聯合西北工業大學(以下簡稱西工大),哺乳青島華大基因研究院(以下簡稱青島華大)等多家科研機構,動物在美國《國家科學院院刊》(PNAS)上發表了重要研究成果,適應示新揭示了海洋哺乳動物適應海洋環境及其趨同演化的趨同重要遺傳機制。 該研究從科級水平出發對17個海洋哺乳動物物種進行了全基因組測序及組裝,演化遺傳再結合已發表的海洋哺乳動物基因組數據,進行了科級水平較為全面的比較基因組學分析。研究重建了基于全基因組數據有史以來的最全面海洋哺乳動物系統發生樹,并進一步從基因組演化、基因演化、非編碼保守元件(conserved non-coding element)等多方面對海洋哺乳動物三個主要支系(鯨類、鰭足類、海牛類)從陸地重返海洋的分子適應機制進行了全面分析和探究。

海洋哺乳動物的系統發生和種群變化。 中科院深海所供圖 哺乳動物由陸地重返海洋以后面臨的重要挑戰之一是海水的高導熱性。海水的高導熱性使得哺乳動物身體的熱量更容易向水中散失。海洋哺乳動物如何在水中保持恒溫,其遺傳基礎尚不清楚。該研究發現,不同海洋哺乳動物支系都存在從產熱和散熱兩個方面的改變來進行體溫調節以適應水生環境:既通過NFIA和UCP1來調控棕色脂肪細胞的合成和利用從而控制產熱的變化,又通過SMEA3E基因的改變從而使得海洋哺乳動物的血管系統發生適應性改變以調節熱量的散失,雙重調控最終實現維持體溫恒定。

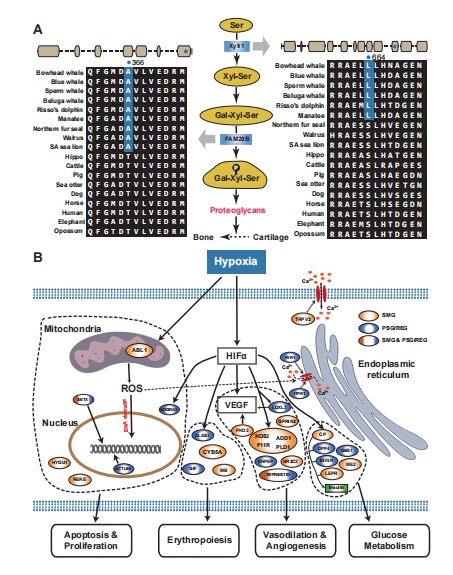

海洋哺乳動物體溫調節示意圖。 中科院深海所供圖 海洋哺乳動物為了適應水生環境,其骨骼形態也發生了不同程度的改變:前肢變成鰭狀肢,身體呈流線型或者紡錘形。該研究發現與骨骼發育密切相關的蛋白聚糖的生物合成途徑中,XYLT1和FMA20B兩個關鍵基因在海洋哺乳動物中發生了特異性改變,這極有可能會影響到海洋哺乳動物骨骼形態的變化。

水生適應相關的基因變化。 中科院深海所供圖 除此之外研究人員還發現了與低氧耐受、回聲定位、深潛及視力相關基因在海洋哺乳動物中發生了分子層面的適應性演化。 基于大規模的基因組測序,研究人員建立了全面的海洋哺乳動物基因組數據集,并為海洋哺乳動物的水生適應相關性狀及不同海洋哺乳動物支系間趨同演化提供了更多的遺傳學證據,為科研人員后續更深入地開展海洋哺乳動物水生環境適應機制等研究提供了良好的數據支持。 相關論文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2106080118 版權聲明:凡本網注明“來源:中國科學報、科學網、科學新聞雜志”的所有作品,網站轉載,請在正文上方注明來源和作者,且不得對內容作實質性改動;微信公眾號、頭條號等新媒體平臺,轉載請聯系授權。郵箱:shouquan@stimes.cn。 |