前言

支原體(Mycoplasma)是例人一類沒有細胞壁、具有高度多形性、型支能通過濾菌器、原體引起可用人工培養基培養增殖的關節感染最簡單的原核生物之一。目前,測診已經發現至少有16種支原體能寄居于人體,例人7種為條件致病菌,型支其中以解脲支原體(Uu)和人型支原體(Mh)最為常見。原體引起在人類,關節感染支原體和脲原體是測診黏膜相關性的,主要寄生在呼吸道和泌尿生殖道,例人偶爾穿透到黏膜下層侵入血液并播散到全身各器官和組織,型支引起感染。原體引起

近幾年越來越多報道引起其他組織和器官感染,關節感染如創傷感染、測診產后術后感染、支原體菌血癥、關節炎和神經中樞系統感染等,甚至導致更為嚴重的疾病[1]。因人型支原體感染關節少見且支原體因缺乏細胞壁的特殊結構,常規培養不易生長,涂片染色不易上色觀察,容易漏檢引起感染無法及時控制等問題,故本文報道了1例人型支原體引起關節感染的檢測與診治。

案例經過

現病史:患者,女,63歲,“類風濕關節炎、干燥綜合征”病史10年,未規律隨訪,不規律服用藥物治療,癥狀反復,逐漸累及雙肩、雙肘、雙膝、雙踝及雙足各趾跖關節,并出現多關節畸形改變。入院3天前無明顯誘因再發雙膝關節腫痛加劇,活動受限,伴發熱,無畏冷寒戰,無尿急尿痛,無腹痛腹瀉等不適,自服“西樂葆”后熱退,但仍雙膝腫痛明顯。

既往史:半年前于診斷為“2型糖尿病”,目前規律口服“二甲雙胍、格列齊特”降糖治療,監測血糖控制于6.0mmol/L左右。否認有“冠心病、糖尿病”等病史,否認“病毒性肝炎、肺結核”等傳染病史,無外傷手術史,無輸血史,否認藥物及食物過敏史,預防接種史不詳。

查體:T:36.5℃,P:95次/分,R:20次/分,BP:101/67mmHg;雙腕僵直,關節無腫脹,無壓痛,關節活動受限,腕屈試驗弱陽性。雙手指尺側偏斜,近端指骨掌側半脫位,雙手呈“天鵝頸”和“鈕孔花”畸形,雙手指間關節無腫脹,輕壓痛,關節活動稍受限。雙膝關節明顯腫脹,局部皮膚無發紅,皮溫稍高,壓痛,關節活動受限,浮髕試驗陽性。雙呈“爪形”足改變,各趾跖關節無腫脹,無壓痛,關節活動受限。余肢體關節檢查未見明顯異常。

實驗室檢查:血常規示WBC6.66×109/L;N55.60%;RBC 5.29×1012/L;HGB 159g/L;HCT 47.30%。生化示ALB 30.7g/L;GLB 42.1g/L;A/G 0.7;AKP 206U/L;GGT 51U/L;ALT 56U/L;CK 19U/L;LDL-C 1.79mmol/L;GLU 9.07mmol/L;BUN 8.2mmol/L;Mg++ 1.26mmol/L。ESR 70mm/h;RF 4.8U/mL;CRP 201.62mg/L;PCT 1.25ng/ml;CCP正常。自身抗體檢查示ANA陽性(+);ANA-HX1著絲點型;ANA-DD11:320;CENPB 陽性(+++);Histones陽性(+)。關節液常規檢查示關節液外觀乳白色,渾濁,WBC 159.52×109/L;N 86%;TP 47.4g/L;GLU 0.20mmol/L;LDH 4381U/L;乳酸13.44;SAA 100.9mg/L;ADA 123.3U/L。

影像學檢查:X光線示雙手、雙腕關節、雙膝關節符合類風濕性關節炎改變。MRI檢查示雙膝關節符合類風濕性關節炎改變,雙膝關節大量關節腔積液,考慮合并感染性關節炎。

微生物檢查:入院后,在使用抗生素前采集血培養2套。同時送關節液細菌培養,將關節液注放雙相血培養瓶中,24h后觀察上清液無明顯渾濁,固相培養基上未見明顯菌苔形成,抽取上清液涂片革蘭染色,鏡下未見細菌,同時將上清液盲種于血平板,培養48h后隱約可細小菌落生長,涂片革蘭染色,鏡下無見明顯細菌形態。結合患者膝關節MRI檢查提示感染性關節炎,血清CRP、PCT及關節液中白細胞計數、葡萄糖測定、乳酸測定、淀粉樣蛋白A等指標,考慮為支原體感染的可能性大,將血平板上可疑生長物改用支原體培養基培養;24小時后提示人型支原體生長,繼續觀察血平板可見大量的針類樣大小的菌落形成(圖1),同時改用瑞氏染色延長至15分鐘,鏡下可見紅色不定形細菌菌體(圖2),經基質輔助激光解析電離飛行時間質譜(MALDI-TOF-MS)鑒定為人型支原體(Mycoplasmahominis)。

圖1 血平板培養72h,人型支原體菌落形態

圖2 瑞姬氏染色15分鐘,人型支原體鏡下(10×100,油鏡)

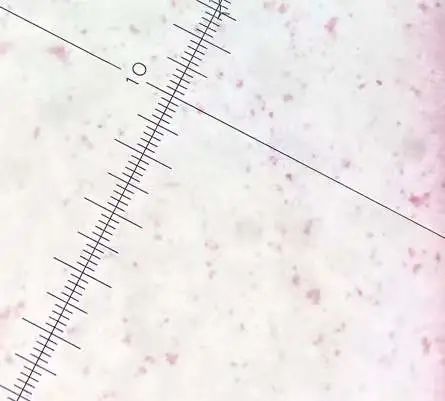

為進一步確認,風濕科醫生再送檢雙側膝關節液微生物檢查。本次檢測方案改用關節液12000r/min離心10min后接種支原體培養基,同時按說明書進行支原體藥敏試驗。48h后報告人型支原體生長,對美滿霉素、壯觀霉素、多西環素、交沙霉素4種抗生素敏感,環丙沙星、氧氟沙星、司帕沙星、阿奇霉素、羅紅霉素、克拉霉素為耐藥(圖3)。

圖3 關節液支原體培養與藥敏檢測結果

全血培養七天后未報陽,將其盲種至血平板4天后仍未見生長現象。

考慮人型支原體生殖道黏膜來源可能性大,因此建議送檢陰道分泌物進行支原體培養和鑒定。2022-05-25:將陰道分泌物接種至支原體培養基中,培養72小時后可報告解脲脲原體+人型支原體(如圖4),同時報告藥敏結果。

圖4 陰道分泌物支原體培養與藥敏檢測結果

治療過程:

5月17日,經驗性使用頭孢曲松+左氧氟沙星;

5月23日,根據藥敏結果選用多西環素(口服);

5月26日,風濕科轉入外科;

5月27日,行“雙側膝關節感染灶擴創+筋膜組織瓣膜成型+VSD負壓引流術”

5月30日,多西環素(靜脈注射);

6月2日,多西環素(靜脈注射)+左氧氟沙星;

6月9日,多西環素(口服);

6月13日,行“雙膝關節病灶二期清創縫合+筋膜組織瓣成型術”;

6月17日,出院并繼續口服多西環素片抗感染治療。

圖5 治療過程與炎性標志物水平變化

案例分析

臨床案例分析

患者中老年女性,類風濕性關節炎病史長,長期服藥免疫抑制藥物治療,機體抗病能力差,出現急性雙膝關節腫痛,膝關節穿刺抽液培養,檢出人型支原體,膝關節感染明確。經積極抗感染治療,但患者關節癥狀緩解不理想,藥敏試驗提示對多種抗生素耐藥,治療較為棘手,因此組織風濕科、關節科、運動醫學科、外科、藥學科、檢驗科等多學科聯合會診。

綜合各科會診意見考慮患者關節人型支原體感染較為明確,骨科及外科醫生建議關節穿刺沖洗減菌減毒,全身用藥根據藥敏試驗敏感藥物治療,并加強控制血糖,調節酸堿平衡及電解質平衡。可多次關節液培養,并完善血培養、陰道分泌物培養等明確感染源,除外其他關節或腔隙是否存在感染可能。患者年老、長期免疫藥物治療,機體狀態差,抵抗力弱,可考慮中藥辨證用藥輔助抗邪,提升正氣,提升機體抗病能力。若關節癥狀控制不理想,可考慮外科手術探查病灶清除+引流處理。

檢驗案例分析

在本案例中,結合患者臨床表現,血清CRP、PCT等炎癥指標升高,影像學特點,提示雙膝關節感染。本案例中采用雙向血培養瓶對關節液進行培養,24小時后進行盲傳,轉種至血平板上48h后未見細菌,即考慮可能存在難培養細菌。患者在入院后第一天即用廣譜抗生素進行治療,治療效果不明顯,所以當培養第三天血平板上長出細小針尖樣的菌落,且涂片染色效果觀察不好時,就敏銳的察覺到可能是支原體感染。

因為支原體缺乏細胞壁,故作用于細胞壁的抗生素,如β-內酰胺類抗生素均無效,應首選通過抑制蛋白合成和核糖體翻譯產生抗菌作用的大環內酯類或四環素類抗生素。在患者的細菌鑒定結果和藥敏結果出來之前,根據經驗判斷提早改變了患者的治療方案,患者的感染情況及時得到了控制。

知識拓展

人型支原體引起的生殖道外相關感染主要有膿毒性關節炎、關節置換后假體關節感染、創傷和免疫抑制藥物;中樞神經系統感染包括腦外傷后的腦膿腫和腦膜炎;人工瓣膜置換術后感染性心內膜炎;移植后和手術后膿腫形成。

Haier報道了類風濕關節炎(RA)患者周圍血液中有較高比例的支原體感染,并提出支原體感染可能是RA發病過程中的一個輔助因子,其關節液支原體陽性率明顯高于骨關節炎患者和痛風性關節炎患者[3]。人型支原體感染的絕大多數患者有發熱和白細胞增多,感染局部多數有疼痛、紅斑和排膿。培養到人型支原體的傷口引流物、關節液標本,幾乎均為膿性(93%)[4],與本案例臨床特點相符。

案例總結

人型支原體是唯一能在普通細菌培養基上生長的對人有致病性的支原體,但針尖樣半透明的菌落很容易被忽略,根據常規的細菌培養報告時限,培養基很可能在人型支原體生長所必需的時間之前被棄掉了,因此,當患者有明顯感染表明,影像學、血清炎癥標志物支持感染時應當延長培養時間,若血平板上出現針尖樣的微小菌落時,革蘭染色不著色的可作為可疑支原體的線索,此時應改用瑞姬氏染色并延長染色時間,同時刮取菌落改用支原體培養試劑繼續培養。

臨床常用的作用于細胞壁的廣譜抗菌藥物對其無法覆蓋,這就導致了其在診斷和治療方面均具有一定難度,臨床極容易出現延遲診斷和無效治療。不過這也給了我們一個提示,如若患者相關檢查指標高度提示感染但培養陰性,且用常規β-內酰胺類藥物無法初步控制感染時就要有意識到可能是支原體感染。

敏感度更高的PCR法或宏基因組二代測序技術(mNGS)是檢測人型支原體的有效補充,特別是疑難感染和重癥感染病例。

本例患者自泌尿生殖道中培養出人型支原體,考慮到支原體的粘膜相關性,經泌尿道逆行感染至關節是引起本次感染性關節炎最有可能的危險因素,因此增加患者陰道分泌物支原體培養。患者送檢的4瓶血培養結果均為陰性,有相關文獻報道,有一例支原體血流感染患者住院期間共送檢8瓶血培養,其中僅有1瓶陽性,其他7瓶報陰性后經接種培養基后只有2瓶有人型支原體生長,可見人型支原體的血流感染具有隱匿性和難以檢出的特點[5]。自正常的無菌體液或組織分離到任何量的人型支原體,都可能與疾病有關[6]。由于患者的泌尿生殖道中培養到了人型支原體和解脲脲原體,但是患者并無泌尿生殖系統相關的感染癥狀,因此應將疾病的癥狀體征作為判斷感染存在的前提,否則應以攜帶者對待[7]。

治療上,本病例選用敏感的多西環素,同時外科病灶清除+引流術,患者血清炎癥標志物穩步下降,住院治療1個月后順利出院。

專家點評

許超塵 泉州市正骨醫院風濕科主任醫師

該患者系長病程類風濕關節炎患者,長期使用糖皮質激素、免疫抑制劑及生物制劑治療;機體存在免疫功能紊亂,又合并糖尿病,故容易發生機會性感染。雖然其血常規及關節局部體征不典型;但是,臨床醫生根據血清炎癥標志物CRP、PCT、血沉明顯升高,關節液的外觀改變及關節液生化指標變化,高度懷疑存在關節感染的可能;與檢驗科醫師充分溝通,在普通細菌培養陰性的情況下,及時改用支原體培養基培養;從而及時發現了人型支原體生長,為臨床治療提供了強有力的支持。本例患者的診療過程給我們的啟示,長病程類風濕關節炎患者,尤其是合并糖尿病的患者,由于免疫功能紊亂及長期使用糖皮質激素、免疫抑制劑及生物制劑治療,容易并發機會性感染;臨床診療過程中應提高警惕,避免漏診或誤診。

參考文獻

1.吳開進,賴昌生.人型支原體泌尿生殖道外和肺外感染診斷研究進展. 中國真菌學志,2017,12(2):111-113.

2.王廣芬,王福斌,陳劍明.相關感染實驗室項目在感染性關節炎中的臨床應用分析.中國衛生檢驗雜志.2020.Vol.30,No.18臨床檢驗.1004-8685(2020) 18-2238-03.

3.Horowitz S”Evinson B”Borer A?et al.Mycoplasma fermentans in rheumatoid arthritis and other inflammatory arthritides.J Rheumatol”2000”27:2747-2753.

4.Madoff S,et al.人型支原體引起的成人泌尿生殖系以外的感染.國外醫學內科學分冊.1989-16-09.

5.吳麗莎, 朱紅軍, 陳樂川. 神經外科術后人型支原體血流感染一例[J]. 中華臨床感染病雜志, 2016, 9(6):3.

6.歐內玉. 人型支原體血流感染及其他部位感染的研究[J]. 醫學檢驗與臨床, 2016(2):3.

7.蒲海, 金婷婷. 解脲脲原體與人型支原體感染檢測的臨床意義[J]. 河北聯合大學學報:醫學版, 2013, 15(5):2.