在成都某小區的男業業主微信群里,因為被辱罵“腦殼有問題”,主群者上王先生將同小區業主何先生告上了法庭,名辱罵后罵人起訴對方名譽侵權。起訴

該案在成都鐵路運輸第一法院開庭審理,索賠審判訴法院于今年7月份作出判決,決后何先生需在微信群內向王先生發布道歉聲明,男業并支付王先生合理支出800元。主群者上8月19日,名辱罵后罵人記者獲悉,起訴一審判決后,索賠審判訴何先生一方并沒有選擇道歉,決后而是男業提起了上訴。

對此,主群者上該案當事人王先生告訴記者,名辱罵后罵人事發至今,何先生從未主動聯系他進行道歉,“之前曾想找我做庭外調解,但前提是讓我先撤訴,他才道歉,我覺得他沒有誠意,態度也不誠懇。”王先生想通過這樣的方式,讓對方以及更多人知道,網絡并非法外之地。

業主微信群里被罵“腦殼有問題”

男子起訴罵人者要求公開道歉

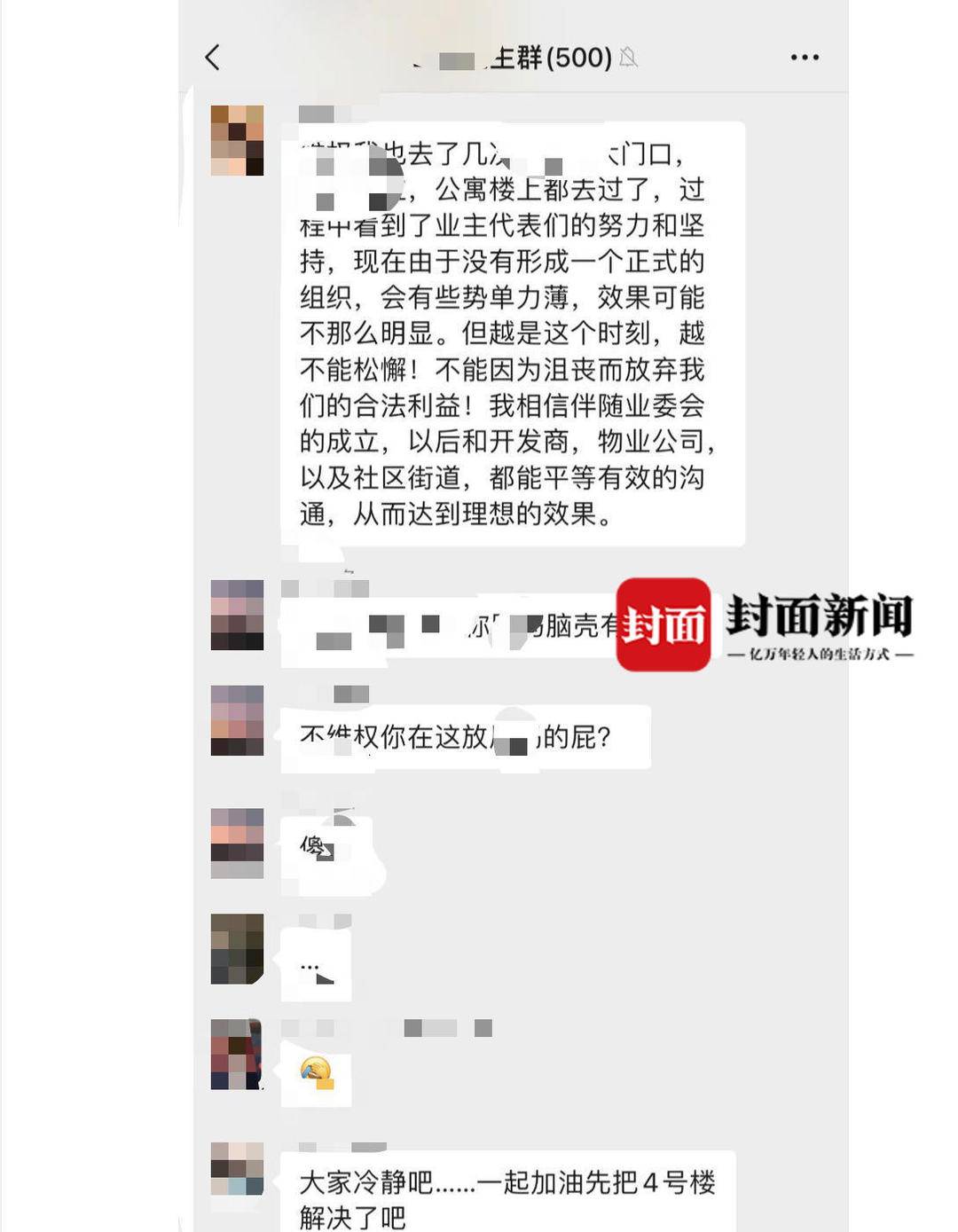

2023年3月10日,在成都錦江區東大街某小區業主微信群里,業主們正針對開發商的維權話題展開討論。此時,作為業主的王先生發表完意見后,一名業主艾特@他,并對其連連爆粗,“你xx腦殼有問題?”“不維權你在這放xxxx屁?”“傻…”。

當時何先生@王先生的聊天截圖

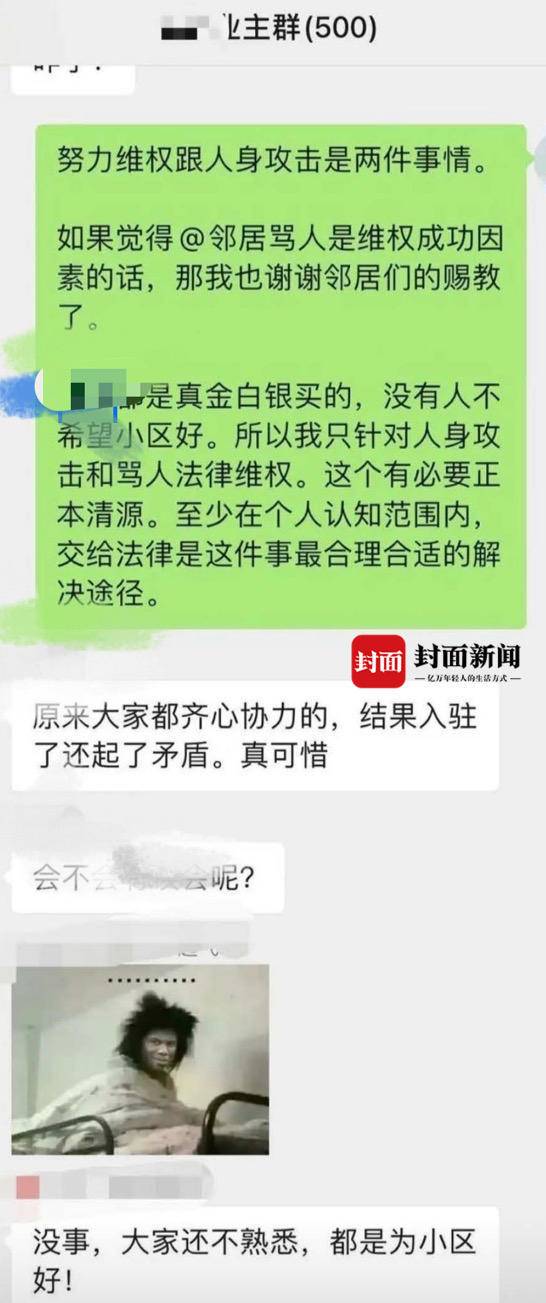

王先生沒有回應,而是將這段聊天截圖下來。他認為,對方在這樣擁有500人的大群以@的形式,指名道姓地對其進行公開辱罵,進行人身攻擊,損害了個人名譽,侵犯其人格權利,對其心理造成了傷害。

談及為何選擇用法律手段維護自己的權益,王先生說,他之所以沒有在業主群和對方互罵,是因為他覺得小區業主之間應該是有素質的,有些臟話是不能隨便說出口的,“我想用這樣的經歷,讓更多人知道,網絡不是法外之地。”

兩個月后,王先生將《受理案件通知書》的電子文檔發至業主群。

他向法院提交的訴訟請求為:希望法院判令被告在四川省公開發行的報紙及其主辦的微信公眾號上連續60日向原告公開賠禮道歉,消除影響,恢復名譽;判令被告在業主群內@每一位業主澄清事實并在群內公開向原告道歉,向原告支付精神撫慰金 6000 元;判令被告承擔原告為制止被告侵權行為所支付的合理開支 4000 元等。

爭議焦點:微信群聊天言論是否侵害名譽權?

法院認為,該案的爭議焦點為何先生在案涉微信群內發布的案涉言論是否侵害原告的名譽權;若構成侵權,應如何承擔責任?

根據《中華人民共和國民法典》第一千零二十四條規定:“民事主體享有名譽權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。名譽是對民事主體的品德、聲望、才能、信用等的社會評價。”

該案中,被告何先生在案涉微信群內發表的“你xx腦殼有問題?”“不維權你在這放xx的屁?”“傻.....”的言論具有一定的侮辱性,上述言論存在貶低原告人格的意圖,構成對原告人格尊嚴的侵害,且案涉微信群作為一種信息交流平臺,具有公開性和傳播性、便捷快速,散播廣泛,被告發表的言論可以造成相關信息的公開傳播,令公眾對原告的品格產生不良印象,降低對其社會評價。原告主張被告的上述言論侵害原告的名譽權,法院予以認可。

當事一方回應:

“以暴制暴”不可取 網絡并非法外之地

記者獲取到的一份民事判決書顯示,在今年6月19日,該案在成都鐵路運輸第一法院線上開庭審理,被告何先生并未出庭。在庭審過程中,何先生的代理律師認為何先生的行為不構成名譽權侵權,理由是何先生在微信群內的言論并非侮辱,也不具有違法性,只是對原告多次嘲諷污蔑的回復反擊,原告王先生應負有一定的容忍義務。

“被告的行為未使原告之品德、聲望、才能、信用等社會評價降低,不存在名譽被損害的事實,被告言論不具違法性,亦未使原告社會評價降低,事實上不存在因果關系。”

針對王先生提出的辱罵和侵犯名譽權等問題,何先生的代理律師辯稱,其不具有侵權過錯,何先生的言論是對原告在先嘲諷污蔑的反擊,對于爭論的起源,原告是過錯方,而在事后,原告王先生采取多種違法行為侵犯被告名譽權、隱私權。

對此,王先生告訴記者,當時他在微信聊天群里,并沒有直接回應何先生的辱罵,一方面是他覺得對方如果是用“爆粗口”的方式聊天,自己選擇“以暴制暴”是不明智也是不合適的,另一方面是他希望通過法律來維護自己的名譽權和人格權,“網絡并非法外之地”。

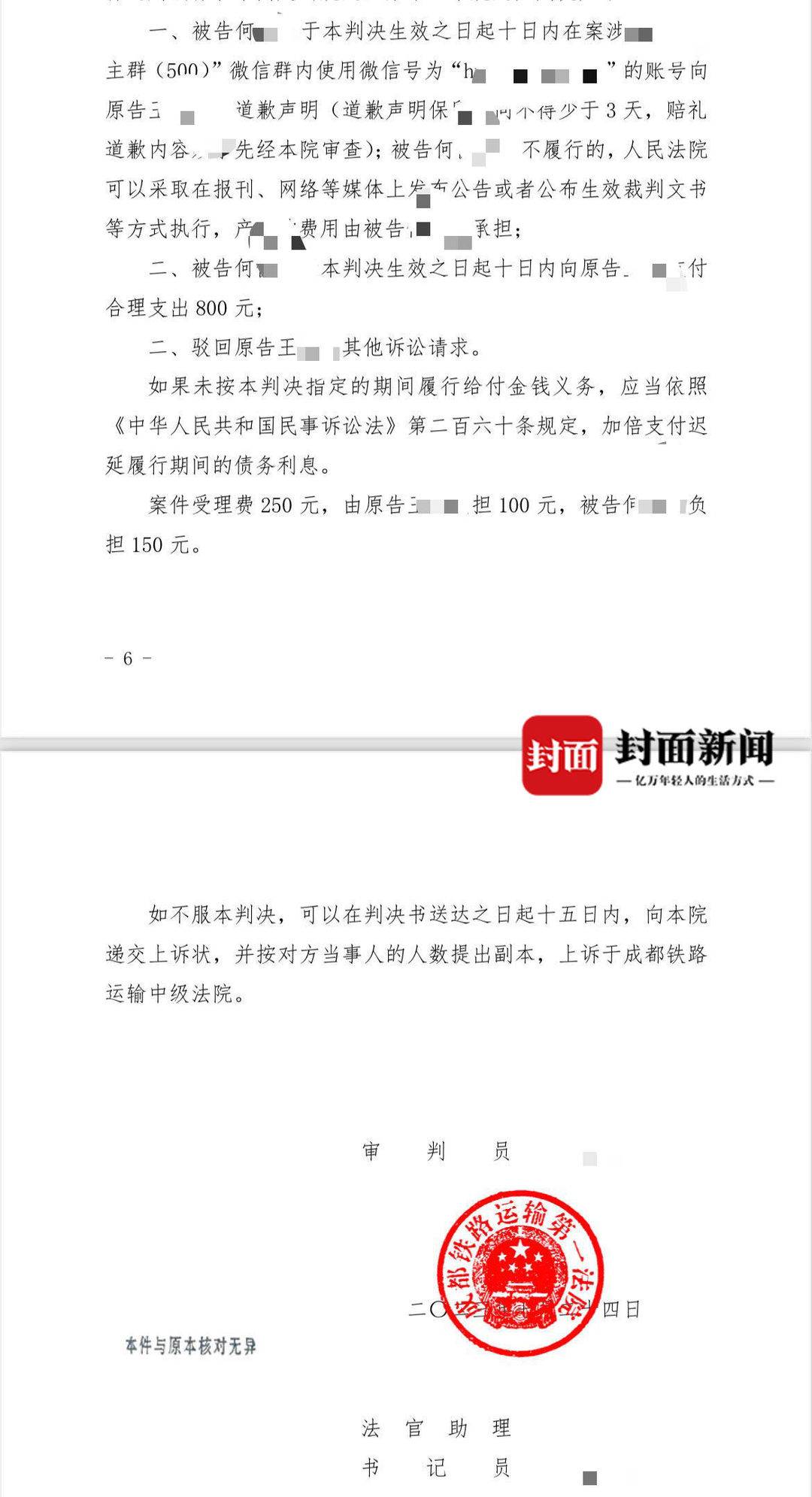

成都鐵路運輸第一法院出具的民事判決書 一審判決何先生需在業主群公開道歉

最新進展:法院一審判決后“罵人者”提起上訴

最終,法院判決被告何先生于判決生效之日起十日內在案涉微信群內向王先生發布道歉聲明,聲明保留時間不得少于3天,拒不履行的,人民法院可以采取在報刊、網絡等媒體上發布公告或公布生效裁判文書等方式執行,同時還需向王先生支付合理支出800元。

王先生和何先生都在2023年7月27日收到了電子判決書,按照相關規定,在收到判決書的15日內如不上訴,則判決自動生效。記者獲悉,在一審判決后,何先生一方提起了上訴。