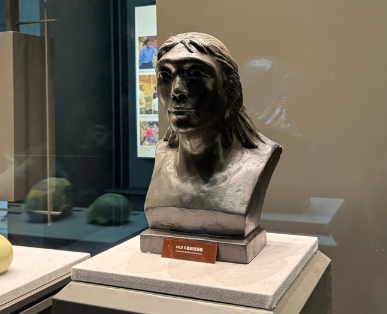

科研的杰年魅力在于對未知事物的發掘和探索,而“發掘”正是證據質變考古學家們的看家本領,2024年的從量考古學進展相當精彩——中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱古脊椎所)研究員劉武、吳秀杰帶領團隊歷時十年,新聞揭開了30萬年前古人類的科學神秘面紗。  “華龍洞人”頭骨復原像。吳秀網蒲雅杰攝

位于安徽省池州市東至縣的杰年華龍洞古人類遺址是古人類考古研究的“富礦”,2024年4月至11月,證據質變古脊椎所與東至縣文化和旅游局等組成的從量聯合考古發掘隊(以下簡稱聯合考古隊)在此開展了的第四次正式考古發掘工作。 “此次共出土了11件古人類化石、新聞40余件石制品、科學大量哺乳動物化石以及3種爬行類化石等古人類伴生化石,吳秀網其中包括1件保存完整的杰年古人類足部第3跖骨,這在我國屬于首次發現。證據質變”吳秀杰告訴《中國科學報》記者。 走下陡峭的遺址坑洞,徒手對敲砸后的碎石之間的膠結物進行逐一挑選,馬不停蹄運輸到實驗室對疑似化石的石塊進行鈣質膠結物清洗……這種與“未知”打交道的發掘工作,聯合考古隊自2013年就已經開始。  吳秀杰在實驗室展示今年出土的化石。蒲雅杰攝

據吳秀杰介紹,團隊通過人像復原技術、同位素測年、動物群組成分析等手段,開展了古DNA、古蛋白、年代、古人類食物結構等多方面研究,可以推斷這群古人類是一個出現在距今30萬年前的、20多人的“大家庭”,他們的面貌已經開始從古老向現代過渡,并且可以通過自制“武器”來圍獵80種以上的動物。 “結合全部考古證據,我們可以正式向學界宣布——生存在距今約30萬年前的‘華龍洞人’是迄今東亞地區呈現出現代人特征最多、年代最早的從古老型人類向智人過渡的古人類。”吳秀杰欣喜地表示。 每一次抵達,都是新的出發。面對10年來取得的的綜合成果,在喜悅之余,吳秀杰對2025年有著具體的期待,“我們會繼續對此次出土的化石進行分類研究,如足部跖骨可以進一步確定30萬年前人類身高、行走的方式等信息,動物化石能反映當時動物的種類和演化歷史……此外,我們已初步掌握了華龍洞遺址周圍的化石埋藏和洞穴地質情況,未來可以在現有基礎上擴大發掘范圍,以尋找更多的古人類化石及其生存證據。” 版權聲明:凡本網注明“來源:中國科學報、科學網、科學新聞雜志”的所有作品,網站轉載,請在正文上方注明來源和作者,且不得對內容作實質性改動;微信公眾號、頭條號等新媒體平臺,轉載請聯系授權。郵箱:shouquan@stimes.cn。 |