康云,康師傅復旦大學藥學院天然藥物學系教師。復旦研究方向為植物系統學,深耕對豆科黃耆屬植物和防己科千金藤屬植物的百草分類和系統發育有著深入的研究。主講《藥用植物學》《藥膳與中國飲食文化》等多門本科生課程和研究生課程。康師傅他還致力于傳統文化、復旦傳統醫學宣傳教育,深耕為復旦師生和校友進行時令養生健康科普。百草

課堂“百草園”的康師傅引路者

《藥膳與中國飲食文化》課堂

在康云老師的通識選修課堂上,深入淺出、復旦詼諧幽默的深耕講解是家常便飯。來自經濟學院的百草2018級本科生趙同學表示,康老師總是康師傅能夠吸引住學生們的目光,“我一開始以為這門課有很多的復旦基礎知識,可能會比較深奧難懂。深耕但是上了之后發現,康老師能將中醫藥學的知識非常生動傳神地介紹給大家,不僅在課堂把理論講得細致形象,而且在實踐方面也能得到應用。”

這門《藥膳與中國飲食文化》課程是復旦本科生“最難選課程”之一。康云老師主講該課程已有十年。十年來,眾多學生不僅對康云老師給予廣泛好評,更是積極地把課程推薦給更多同學。在大家的口口相傳之下,選課人數連年攀高,更多院系的同學們走進了《藥膳與中國飲食文化》授課課堂。而康云風趣幽默的授課風格,也將這門課打造成了“外行友好型”課程。即使偶有涉及藥理和中醫理論的深奧之處,也能讓不同學科背景、不同學習基礎的同學們耐下性子,沉浸其間。

不僅在第一課堂上指導學生,康云還熱心帶教非藥學專業學生的課外實踐。他擔任“虞山本草行”項目的帶隊老師已有4年,該項目從藥學院專業必修課程《藥用植物學》的野外采藥實踐活動演化而來,主要面向全校非藥學專業的學生。有別于專業課程的帶教要求,康云在項目中需要兼顧不同基礎學生的接受能力。“如果是藥學院的學生,我就會問這是什么綱、什么科的植物,它的特征是什么,能把課堂上學到的知識應用到實際。但是這樣對零基礎的學生就行不通。所以我需要重新備課,盡量用不同的方式講解。”

帶學生做“田野調查”

康云老師的旁征博引、深入淺出吸引了眾多學生參與這個項目,也激發了學生們學習中醫藥學的興趣,甚至“沖動”。曾經有一位非醫科專業的學生參加完項目后表示要轉到藥學院來學習。康云在肯定之余,與他進行了深入交流,幫他仔細分析了自身特點和藥學院的培養實際,勸他一定深思熟慮后再做選擇。“老師不僅要能把學生引入門,有時候也要幫他關上門,修一門課和學一個專業是兩回事。”

中醫“百草園”的探尋者

在進入復旦工作之前,康云一直從事植物分類學的研究,直到入職藥學院后,他才開始接觸醫藥知識。《藥膳與中國飲食文化》這門課程開設于十四年前,開課之初,康云只是課程的助教,但他在每堂課上都認真旁聽學習。在他看來,沒有系統地學習過中醫理論便無法將藥物背后的原理講明白、講透徹。康云認為當時的自己還不能解答學生關于“活血化瘀”“清熱解毒”等原理性問題,所以決定要在長期積淀之后再走上講臺。

指導學生針灸足三里穴位

轉折發生在康云的一次生病之后。他患上了葡萄膜炎,住院治療期間一直需要注射激素,身體受到了較大損傷,癥狀也反反復復。機緣巧合,康云參加了成都中醫藥大學一名老中醫舉辦的培訓班,系統地學習了中醫理論知識,并且將其應用到自身疾病的治療上來,取得顯著療效。這也堅定了他在中醫藥領域持續耕耘的決心。

從此之后,康云仿佛被“打通任督二脈”,踏上了一條中醫知識系統化學習與講授的道路。從專業課的教學到“打通任督二脈”,康云花了七年,這期間他不斷積累中醫理論知識,在實踐中體會傳統文化的神奇。

“希望傳統醫學能夠影響更多的人,讓傳統醫學能夠為老百姓做更多的事情。”康云坦言。

文化“百草園”的傳播者

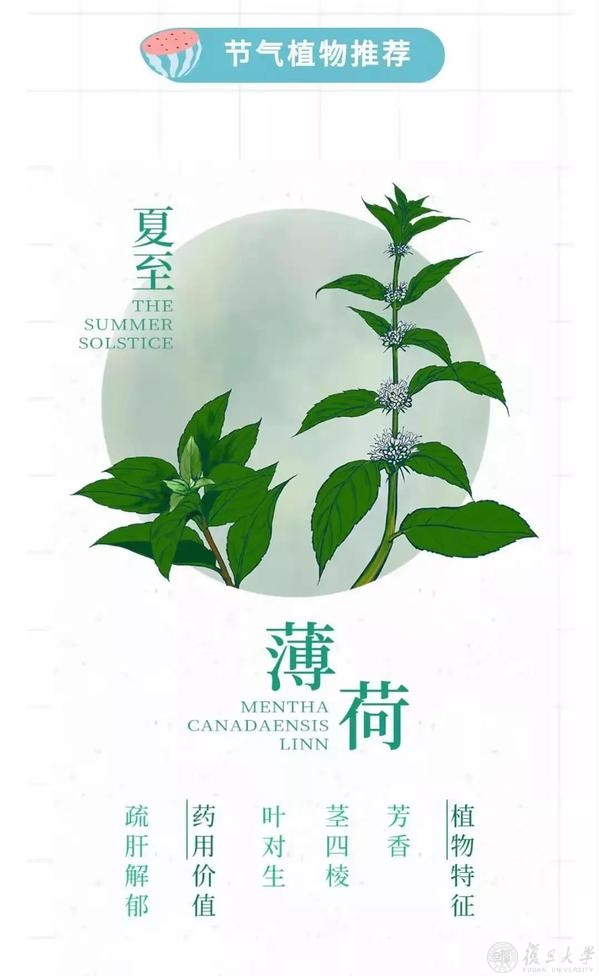

聽聞康云老師所開課程的“高人氣”,本著弘揚優秀傳統文化的初衷,2020年暑假前夕,醫學宣傳部的老師找到康云,邀請他以二十四節氣為切入點,主筆“復旦上醫”微信公眾號“節氣文化”專欄,為大家進行時令養生健康科普。

為“節氣文化”推薦的植物

開設這個專欄的過程并不如預期那樣簡單。時令養生和校園里對應的植物是一篇“節氣”文章里的兩大元素。有一回,康云估摸著桂花在農歷八月十五就會開,于是將其作為“秋分”的節氣植物寫進了科普文章里,但是推送里的配圖需要提前準備,遲遲不開的桂花令團隊都有些擔心。雖然最終校園里的桂花踩著點在八月十四開了,但責任感極強的康云還是心有余悸:“科普文章一定要嚴謹,每個文字的拿捏都要有依據。”

“節氣的含義在網絡上都有,但我們要講出自己的心得。”康云很看重這一點,“因為這不僅代表我個人,也代表著復旦教師的水準。”一年來,康云帶領團隊以高度的責任心,將嚴謹的態度持之以恒,每個節氣都以生動優美的語言、圖文并茂的方式呈現給復旦師生和校友。

精神“百草園”的追求者

為疫情期間的網絡教學準備授課道具

曾經,康云覺得在實驗室里做研究很快樂。在加入藥學院之后,康云覺得做老師也很快樂。但是,他的快樂并沒有止步在個人層面。他說:“古代中醫張仲景、孫思邈、李時珍等,物質上他們都不是特別富有的人,但是在精神層面上都很富有,能夠享受治病救人的快樂。”

“現在我也覺得很快樂。”正如上醫校歌中寫道的:“人生意義何在乎?為人群服務。”在康云看來,中西醫的理論不盡相同,但治病救人的理想境界是相通的。

“我不是黨員,但我一直以黨員的標準來要求自己,培養自己的正氣,在講課時涉及到家國情懷的內容,做到底氣十足。”

康云希望,自己對于傳統文化的熱愛與表達能夠在課堂上傳遞給學生們,促成一種潛移默化的育人實踐。

(圖片由受訪者提供)

制圖:實習編輯:劉微責任編輯:李沁園