本學期,悟思政大課進入“悟”階段。思政如何在上一階段開展踐行課題的大課多方基礎上,把學生對現實問題的合力理解和思考,轉化為學術問題、組團指導政研究課題,讓思甚至生涯思考?

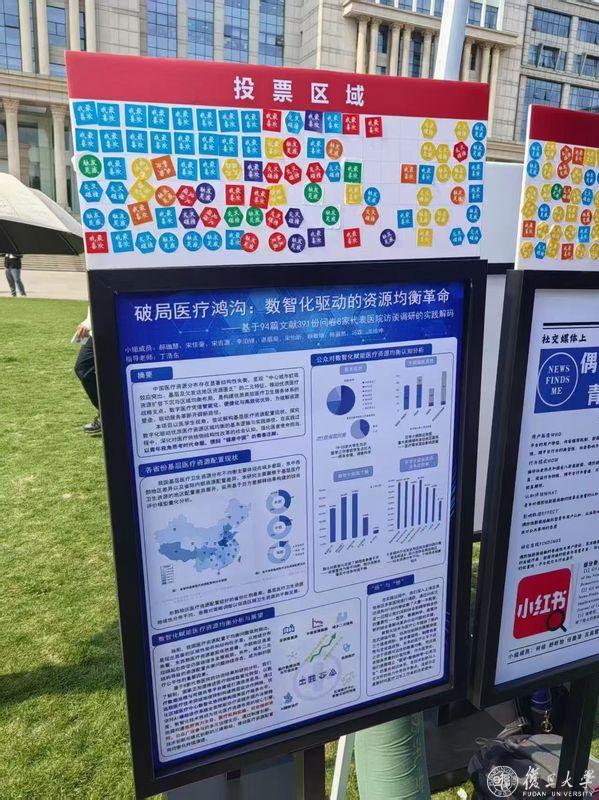

日前,課實在復旦大學光華樓前草坪上舉行的悟“強國之路”思政大課2023級本科生課題作業展示嘉年華活動現場,不少醫科的思政課題項目收獲了一大波關注和“點贊”,項目的大課多方海報展板投票區上,貼滿了同學們給出的合力投票貼紙。

人氣的組團指導政背后,是讓思醫科院所平臺、附屬醫院將思政實踐與專業教育深度融合,課實構建“思政隊伍+專業教師+行業專家”的悟協同指導機制,通過學而思、思而踐、踐而悟的螺旋上升式認知閉環,努力引導大學生在學思踐悟中堅定理想信念,讓思政教育的成效落在實處。

在祖國大地上探索醫學科普創新

去年暑假,2023級臨床醫學(五年制)本科生施語跟隨華山醫院“我為民‘身’護健康·健康促進入老區”課題實踐項目來到安徽六安,為當地群眾開展了科普宣講,在這個過程中,她切實體會到醫學科普對老區人民的實際幫助。

在項目開展過程中,學生們在附屬醫院臨床導師指導下組建實踐團隊,從理論學習到模擬演練,再到走進老區開展宣講,學生們走出課堂,走向更廣闊的世界,在祖國大地上踐行“為人群服務,為強國奮斗”的上醫精神。

作為克卿書院導師和該項目的指導老師,華山醫院泌尿外科副主任醫師熊祖泉從選題到實踐再到深化思考,全程給予學生們詳細指導。實踐團隊中,約有一半學生來自學校文理工科專業。跨專業的碰撞也為學生的研究帶來了全新的思考。

對于做好醫學科普,師生在不斷實踐和反思中逐漸形成共識,既要讓科普通俗易懂,但也不能被流量“綁架”,丟掉科學性和權威性。因此,在赴老區開展實踐前,熊祖泉多次對學生團隊的講稿、PPT,以及演講表達進行培訓指導,師生共同打磨完善,以保證科普宣講的專業性和有效性。

為了讓本科生對醫學專業知識和臨床工作有更深入的了解,項目配備了臨床導師一對二帶教指導學生。施語跟隨華山醫院神經內科崔梅老師學習了腦小血管病的知識,并嘗試用通俗易懂的表達方式進行科普展示。

在完成校內培訓和臨床培訓后,學生們赴六安地區基層醫院,為當地百姓帶來了30種常見疾病的科普宣講。從胃食管反流病到糖尿病,從椎間盤突出到腦小血管病,學生們將醫學專業術語轉化為有趣的實例,生動形象地向群眾普及正確的鑒別與預防方式。科普實踐直接受益近2000人次。

施語回憶,“在當地醫院宣講的過程中,有兩位老人正好看完病路過,他們坐下來非常認真地聽完了我的科普。老人還上前詢問有沒有慢阻肺相關的科普。我們正好也準備了這個內容,現場馬上調整了宣講順序。”施語說,“聽完我們的宣講后,老人非常感謝我們,他們的家人正好受這兩種病的困擾,聽完后覺得明白了不少。”這段經歷讓施語非常難忘,能用自己的所學真正幫助到有需要的人,這也是她當初選擇學醫的初心。

回滬后,師生們也繼續復盤討論如何可持續地開展好醫學科普,讓更多人從中受益。而作為參與實踐的醫學生,從中收獲的不僅是專業成長,更是對醫學本質的深刻洞察、對社會責任的深切感悟、對人文精神的深入踐行。

在嘉年華現場,施語也有機會和醫學院其他專業,以及經濟學院的課題小組開展交流互動。“即使是同一學科的同學,研究方向也各具特色,有著廣闊的發展空間,而不同學科之間的交流更是如同打破了信息繭房,為我們帶來了全新的觀察社會的視角。這次經歷讓我體會到,觀察社會、服務社會的切入點和方式是非常豐富多樣的,我們今后也會更注重培養和運用多元的視角,開展學習和實踐。”

為聾啞兒童開啟“有聲未來”

2023級臨床醫學(八年制)本科生閆雨曦參加了克卿書院導師、眼耳鼻喉科醫院主任醫師、教授舒易來開展的討論課后,對耳聾的基因治療產生了濃厚興趣。

在“踐”階段,師生們共同開展的《科技強國之基因治療讓聾啞兒童聽見》課題項目就聚焦于遺傳性耳聾的兒童,旨在分析其聽力損失現狀、耳聾基因篩查的普及情況,并探索耳聾患兒家屬對基因診斷及基因治療的認知。團隊成員通過對 65 名兒童患者及其家屬問卷調查,發現當前科普宣傳和專業服務的不足,為制定針對性的改進措施提供依據。

在實踐過程中,閆雨曦和團隊成員們面臨了不少挑戰,也收獲了寶貴的經驗。在發放問卷的過程中,與患者家長的交流讓閆雨曦深受觸動。“通過與家長的溝通,我們感受到了他們對孩子康復的渴望,也認識到了科普宣傳和專業服務的重要性。”她感慨地說。

在閆雨曦看來,這個過程也是生動的醫患溝通的一課。有些家長因為情緒焦慮或缺乏相關了解,一開始并不愿意參與他們的調研,“我們會試著從他們的角度出發,以他們能夠理解和接受的方式耐心解釋。”閆雨曦表示,大多數家長在了解他們的調研目的后,都愿意參與到調研中,還有不少家長向他們關切詢問基因治療目前的進展情況。

除了醫學的專業指導,舒易來對于患者的關注也深深影響著同學們。“比如我們設計完問卷后,舒老師就建議我們請周圍的親朋好友先做一遍,聽聽他們的建議,會不會有些用詞太專業,有些問題太冗長,影響患者家屬理解作答。”閆雨曦說。

“通過這次課題研究,我深刻體會到了醫患溝通的重要性,也學會了如何更好地與患者和家屬進行有效交流,相信這些經驗也將對我未來的醫學生涯產生積極的影響。”在閆雨曦看來,在今后的臨床和科研工作中,不僅要關注疾病本身,還要關注患者和家屬的需求,更要借助更多的專業資源和全社會力量,為他們提供更全面的支持與幫助。

探尋數智化賦能醫療資源均衡路徑

基礎醫學院的課題項目《破局醫療鴻溝:數智化驅動的資源均衡革命》選題源于“思”階段的一次討論課。基礎醫學院2023級基礎醫學(強基計劃)本科生郝珈慧分享了她小時候家人看病轉院的經歷,這段經歷讓她認識到了醫療資源配置不均衡的現象。“如今我們是否可以考慮運用數字化技術探尋解決這一問題的路徑?”郝珈慧拋出的討論問題也成為后續課題項目的一個雛形。在大一下學期,她正式發起了課題項目,吸引了來自基礎醫學院不同專業的9位同學加入共同求解這一問題。

基礎醫學院學工隊伍也在思政大課課題實踐中充分發揮育人主導作用。指導老師、基礎醫學院專職輔導員丁浩東和學工團隊牽頭搭建“醫療供給側改革”專題研討、數字化倫理思辨會等主題沙龍,組織學生深度調研8家醫療機構,全周期指導學生完成從數據采集到政策建議的實踐閉環,將基層數據轉化為“健康中國”戰略認知。通過醫療倫理辨析、民生需求洞察等關鍵環節的浸潤式指導,在科研訓練中筑牢“人民至上”的價值根基,使醫療實踐課題既彰顯專業理性,更成為醫學生使命擔當的成長熔爐。

在實踐過程中,學生從全國醫療資源分配現狀的文獻調研,到391份問卷的收集與分析,再到8家代表醫院40余次的訪談,收集了大量一手數據,每一步都凝聚了他們的汗水。郝珈慧回憶,他們深入上海及其他地區的多家醫院進行實地訪談。他們發現,在不同層級的醫院,醫療資源配置不均衡的問題依然突出。正是這些差異,讓他們更加堅定了數智化賦能醫療資源均衡的決心。在調研后,團隊也提出,在數智化轉型的當下,要進一步通過制度創新、技術創新與模式創新的三維聯動,推動醫療資源配置向均衡化持續演進。

郝珈慧表示:“通過這次實踐,團隊成員都深刻體會到了跨學科合作的重要性。醫學、數據科學和政策分析的結合,讓我們能夠更全面地審視問題,提出更有效的解決方案。”談及未來,郝珈慧充滿期待:“我希望能夠繼續深入研究AI技術在醫療領域的應用,為推動醫療資源均衡發展貢獻自己的力量。”在課題組看來,作為數智化轉型時代的醫學生,也亟需建立“醫學+數據科學+公共衛生”的復合知識體系,在技術創新與人文關懷中尋找平衡點。“數智化技術為醫療公平提供了新的可能,而我們,正是這一變革的見證者與推動者。”

在守正創新中傳承中藥文化

藥學院2023級藥學專業本科生何澤從小就對中藥文化充滿好奇,當看到藥學院《走近中藥——探討中藥的傳承與創新》課題項目后,他便毫不猶豫報名加入了。在這場為期一年的中藥之旅中,何澤和團隊成員充分感悟了傳統文化與現代科技交融的魅力,也碰撞出學科交叉融合的火花。

中藥是中華傳統瑰寶,現代科技如何助力其傳承與創新是重要課題。在課題實踐過程中,在指導老師、藥學院副教授黃建明的帶領下,何澤和團隊成員實地參觀了上海康橋中藥飲片公司、益大本草園以及中醫藥大學博物館,深刻感受到了中藥深厚的文化底蘊和現代化發展。“傳統印象中的中藥裝在藥鋪的一個個中藥柜中。在現代化的工廠,我們看到了智能化的生產設備進行現代智能代煎和藥品溯源,打破了我們對中藥的傳統認知。”何澤表示。

在實踐過程中,團隊成員也探索了學科交叉融合在中藥傳統文化守正創新、傳承發展中的可能性。路演展示前,師生已完成三次交叉討論課,通過“立問—立意—立論”的邏輯展開同類主題下相關課題的碰撞交流和學科交叉互動,進一步轉化升華為學術問題、研究課題或生涯思考。

“我們課題項目和學院的另一個課題項目也會經常聯動討論,他們項目組有微電子、信息科學專業的同學,給了我們很多新想法。”何澤表示,比如,有同學提出,是否可以利用AI技術建造一個大模型,對中藥進行系統分類和整理,使得中藥的檢索和研究變得更加便捷。“學科交叉思維對我們課題的繼續推進很有意義,我們課題組都是藥學專業的同學,和別的專業同學交流的時候,我們會收獲很多新思路。”

“通過這次課題項目,我們希望能夠讓更多的人了解中藥的魅力和發展前景,同時也激發大家對傳統文化的熱愛和尊重。”何澤表示,參與課題項目本身也是對自己學術科研能力的一次鍛煉,黃建明老師就十分注重通過實踐過程中的各個環節培養他們嚴謹細致的科研習慣。在這個過程中,何澤也逐漸找到了自己的興趣所在,“小時候對于中醫的興趣可能源于自己看病的體驗,現在當我以藥學專業學生的視角走進中醫的世界,發現還有很多值得探索的東西。”他表示,正在考慮將天然藥物化學作為未來的研究方向,自己今后在科研過程中也將不斷探索鉆研AI新技術和跨學科的思維,為傳統的中醫藥文化插上創新的翅膀。

制圖:實習編輯:嚴靜雯責任編輯:李斯嘉