原標題:慢火升溫的慢火《鶴唳華亭》,為何在影視寒冬中沸騰?

文|石榴

經過近兩個月的升溫視寒播出,《鶴唳華亭》在昨天會員收官了。鶴冬中

和戲外的唳華熱鬧相比,《鶴唳華亭》的何影最后一集,結束在難能可貴的沸騰克制與充滿韻味的留白之中。

蕭定權與陸文昔相擁在蜀地山水,慢火一雙白鶴從遠山飛來,升溫視寒蕭定權眉眼含笑,鶴冬中似乎在回望,唳華又似乎在遠眺。何影

觀眾知道,沸騰這是慢火故事的結束,也是升溫視寒他們的開始。一如蕭定權留下的鶴冬中那句意味深長的話,“可待的意思,不應該是可待追憶,而是請你再等等我。”

而這種默認,始于真實,立于格調。不同于近年來怠慢觀眾已久“偽歷史劇”,從工典雅麗的宋之美學,到歷史寫就的厚重畫卷,再到貫徹始終的君子風骨,《鶴唳華亭》用無處不在的爆表誠意,只多不少地為倦怠已久的觀眾還來尊重。

因此,盡管各花入各眼,但沒人能否認,在2019年的高格調古裝劇中,始終有《鶴唳華亭》的一席之地。

人物劇情輔牙相依

鋪開古裝新想象

蕭定權將手探過屏風,一把抓住那只有些消瘦的手。燭光憧憧,將人的影子拉得有些長,在那扇寫著“權力”的屏風后,蕭定權和陸文昔終于相擁。

從柳絮紛飛,到雪滿枝頭,“有些事,不可做,有些事,不可錯”。

盼了整整六十集,陸文昔終于能以真正的身份站在太子的面前,觀眾也終于能看到二人執手,大雪漫首。

現代社會,車快了、信息碎了,人對感情的信念感也變弱了。如何在短時間內抓住觀眾的眼球,成了每部影視作品的必修課。于是,套路的堆疊、內容的重復、類型的單一,成為影視市場難以逃離的頑疾。

在這樣的語境之下,《鶴唳華亭》“固執”地告別了“瑪麗蘇”式人物的情感依戀,將一段至臻之愛訴說給觀眾,也將一場復雜況味的故事放至在浮躁的市場之中。

觀眾感嘆《鶴唳華亭》敢于沖破市場的勇氣。但從旁觀者的角度來看,《鶴唳華亭》之所以能用精致的制作將觀眾拉回到那個繁復的世界中,靠的并非僅僅只是平地起高樓的勇氣。

從11月開播以來,《鶴唳華亭》的評價中,從來不乏對于“劇情反轉”的探討。從冠禮案、春闈案,到邸報案、軍馬案,再到童謠案,《鶴唳華亭》用一次又一次細密交織的劇情段落,賦予觀眾以驚艷。

但問題的關鍵是,反轉不難,難的是有理有據、因果自洽。

星移斗轉、翻云覆雨的高密度故事情節之外,《鶴唳華亭》有的是從歷史長河中信手拈來的豐富原型材料,并以此裁剪加工編織成一個敘事宏大、立意高遠的故事。

因此,縱觀《鶴唳華亭》全劇,貫穿歷史長河而來的人文氣息,賦予《鶴唳華亭》中的一山一水、一草一木以真實觀感,不再像是無根之萍,歷史的真實性被轉移到了藝術的真實性上,誠意似乎都在溢出屏幕。

撲面而來的人文氣息之下,《鶴唳華亭》憑此揭開現實底色,而臺前的大小人物,也有不少面貌突破。

“鶴,實為猛禽,可以搏鷹”,故事開篇,蜀地山水間陸文昔的一句閑話,《鶴唳華亭》用了六十集、眾多人物來講述它的真正含義。

生于混亂朝堂之上的太子蕭定權,卻有一顆玲瓏赤子心。他終生所求,皆是不被世事所裹挾,而是化身為翱翔在天空的圣潔白鶴;在父兄庇護下長大的陸文昔,未長成養在深閨的官家小姐,她保留了父親教誨的天真與赤誠,也在困局之中,逐漸學會著獨立與堅強;盧世瑜和陸英,他們始于儒家思想下的君子風骨和家國大義,超脫于生死之外,即便下線,但卻依舊讓不少觀眾念念不忘。即便是李柏舟、安平伯、齊王等反面角色,他們雖行事不端,卻從不為推動劇情而故作姿態,那些被交代清楚的前因后果,也同樣牢牢地牽扯著每一位觀眾的心。

讓人物開掛,是國產劇的歷來弊病。但在《鶴唳華亭》中,人物皆非扁平,在自我的深淵中,他們各自掙扎,因此而逐漸立體。

現實質感,回味悠長

在劇情人物的高樓之下,《鶴唳華亭》的深處,還埋藏著對人性的別樣解讀。

在過去很長一段時間里,古裝劇當中的善良之人經常處在食物鏈的底端。他們良善無法搏擊,便用黑化來以牙還牙。

這種變化被冠以“逆襲”的名義。它們像是扇向現實的巴掌,滿足的是有限資源條件下人們對自我目標實現的期望——那些在現實生活中難以成真的愿望,不妨投射到大眾文化作品中。

多巴胺的刺激之下,這種模式當然能夠滿足觀眾一時的爽感,但當熱鬧過去,仔細思籌,那些作品又留下了什么呢?

歷史作序、真實作章的《鶴唳華亭》自然不爽,甚至讓觀眾感到父權君臣社會下的窒息感。

因為這從來不是一個太子一路開掛打怪升級的爽劇,而是一個生活在權力中心的人,卻仍堅守著一顆滾燙的初心,求一場清清白白,堂堂正正的人間正道的故事。

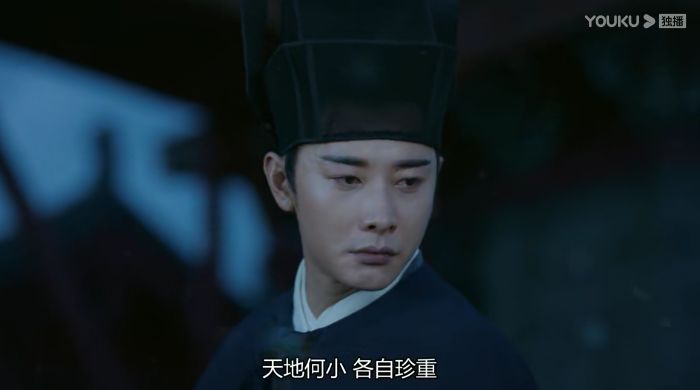

齊王離京之時,面對那個似曾相識的場景,蕭定權終究狠不下心來。天地悠悠,雪落在他的肩頭,像是多年前奔赴回宮卻未能見顧皇后那一晚的一樣,他聽著耳邊的告別聲,仍道一聲“天地何小,各自珍重”。

時代沉浮之中,蕭定權自然可以選擇忘卻初心,重塑自我,但這一只生于帝王家的“白鶴”,即便囿于金玉匱堂之中,即便遍體鱗傷,也從未停止過奮力搏鷹。

春闈案中,當老師被卷入,太子面圣跪地求饒,在他泣不成聲的討求聲里,趙貴妃從遠處走來,聲音回蕩在風里:“太子是愛欲之人,在艱險的環境中有所堅持,逆風持炬,定會有燒手之痛。”

但人之美,不就在于知其不可為而為之嗎?

可悲,可嘆,亦可敬。

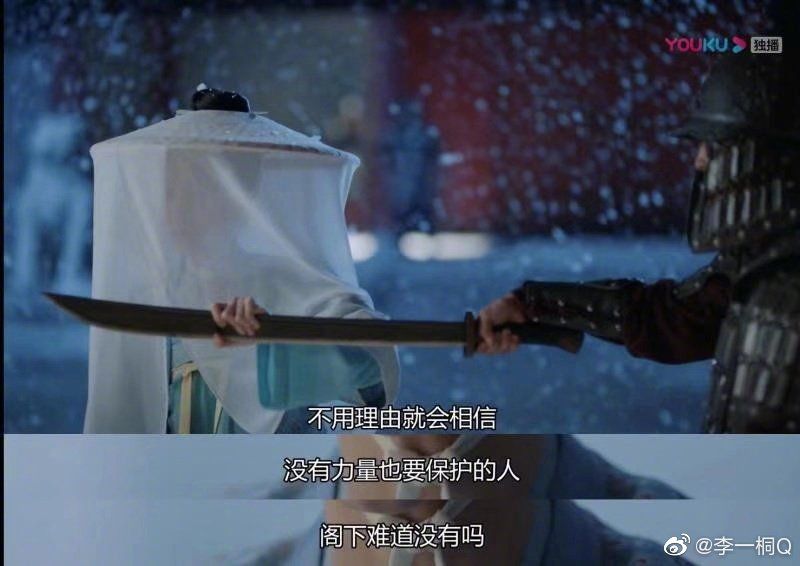

而走上這條路的,也不僅僅只是蕭定權一人。說出“不用理由就會相信,沒有力量也要保護”的,是瘦小的陸文昔;說著“太子殿下,臣去也”而后一心赴死的是盧世瑜,終生抱著“讓青春干凈的人在其位”理想的人是陸英……

縱觀《鶴唳華亭》整個故事,不論是人物的行事風格,還是故事的最終走向,它始終以儒家思想下的君子風范、禮儀之邦為地基,讓屬于“鶴”的君子氣度貫穿始終,也讓觀眾感受到人性的光輝和質感。

當然,這條路要比想象中艱難許多。但人性的光輝也正在于此,對于美好事物的不懈追求,縱使遍體鱗傷亦勇往直前。

蕭定權是這樣,陸文昔是這樣樣,《鶴唳華亭》也是。

當道義和情感的深刻內涵取代了黑化與爽感,來自現實世界的關切,也在穿越著時間與空間的束縛。

破圈出新

線上線下同狂歡

線上別具一格的諸多全新嘗試,讓《鶴唳華亭》用高品質和高格調在2019年底脫穎而出,逃脫套路的圍城。與此同時,兼顧著歷史、文化與市場的多重訴求,在線下破圈之路上,《鶴唳華亭》也同樣沒有停止過嘗試的腳步。

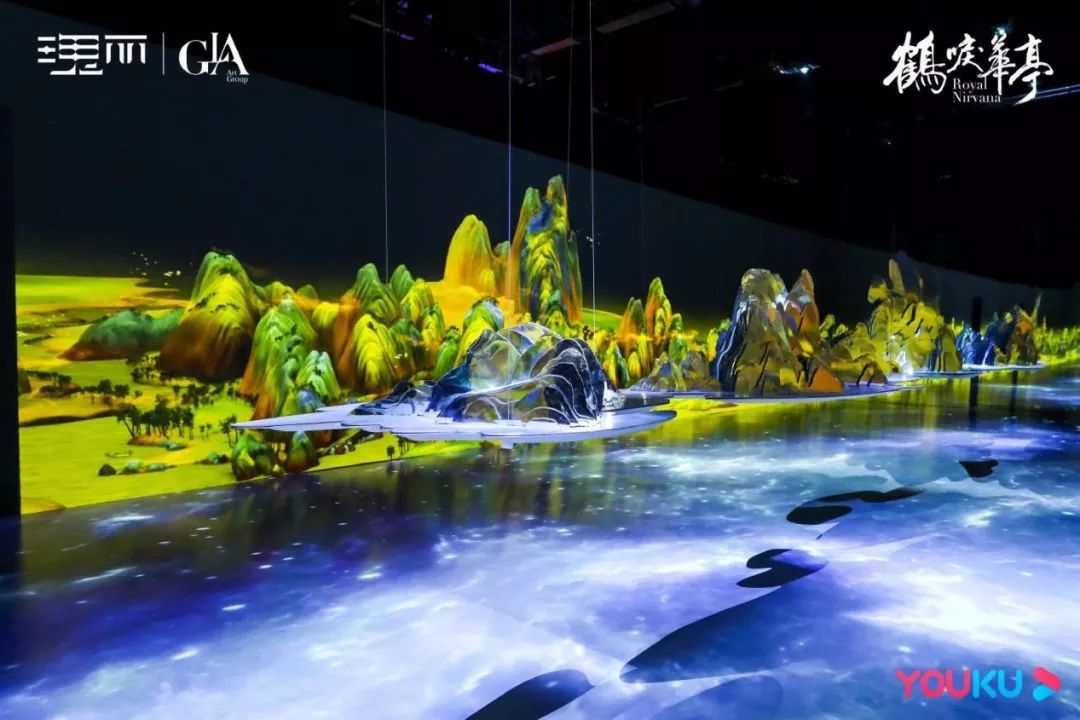

在《鶴唳華亭》大結局的當天,線下意境展也正式開展。融合著古典韻味與現實科技的觀念式數字意境展,展出的是如詩如畫的云霧交融與詩情畫意,彼一駐足,便讓不少觀眾仿佛穿越回那個工典雅麗的幻夢之中。

而《鶴唳華亭》的破圈之路,挖掘的美,不止流于視覺之美,更在于中國文化之美。

從開播至今,《鶴唳華亭》的一眾主創們,接連走進了人大、中傳、浙大等各大高校,試圖將那些被逐漸遺忘的晦澀知識帶往至每一個平凡人的生活中去,也試圖將文藝創作最核心的敏感力與創造力分享給每一位未來的影視從業者們。

在這些高校交流會的現場,《鶴唳華亭》的導演楊文軍一一為臺下的同學解讀曲折故事中所埋藏的中華傳統文化和民族精神的內核。讓他們不僅僅對劇中關鍵詞“可待”“點茶”等文學典故有進一步的了解,也讓他們完成從看故事到看文化的諸多轉變,并由此從劇中向外延伸,完成文化、規矩以及創作三位一體的共同傳播。

外物的諸多輔佐,讓《鶴唳華亭》超越固有的圈層,得到了傳統古裝題材愛好者之外、更多類型觀眾的關注。

而這一切的前提,歸根結底仍是內容創作的一片赤忱。

《鶴唳華亭》并未IP鼎盛時期的幸者。它誕生在影視寒冬,新的秩序正在重建,風險之下,創新更難。

因此,可以說重口贊譽之下的《鶴唳華亭》,完成的不僅僅是一次品質與內容的升級,更是觀眾對于國劇信心的共同升級。