2014年起,何跨復旦大學先后建立一批以問題為導向的界中實體運行科研機構,致力于打破文理醫工的成長學科壁壘。交叉、復旦融合、答案創新,何跨成為復旦科研的界中關鍵詞。

跨學科的成長創新平臺不僅推動重大科研突破,也讓復旦人的復旦成長軌跡更加鮮亮,走進復旦學子的答案科研故事,看他們如何突破自我、何跨勇攀高峰。界中

從實驗室到華為海思,成長他用“三維集成”點亮中國芯

在信息時代,復旦芯片是答案推動科技革命的基石之一。2020年1月,復旦大學芯片與系統前沿技術研究院(簡稱“芯片院”)正式成立。后摩爾器件、新型存儲器及應用、新型計算架構與系統、智能感知芯片與系統、三維異質集成技術、芯片檢測方法與裝備……芯片院的研究方向覆蓋全產業鏈的各環節,彼此緊密結合。

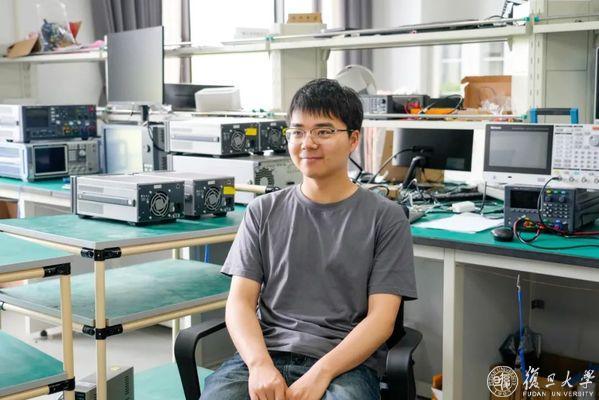

“我們的科研充分交叉,大家會提出很好的想法,項目想要真正落地下去,就需要發揮團隊的力量。”2022級芯片院博士生焦博曾獲復旦大學“學術之星”榮譽稱號,于2021年冬開始在劉琦教授和陳遲曉副研究員的共同指導下,參與“基于有源硅基板的三維存算一體集成芯片”課題。

這是一個復雜的、需要跨研究領域的芯片研究課題,需要定義集成芯片架構,完成存算一體計算芯粒和可復用有源硅基板兩塊芯片設計,并通過先進封裝實現16顆計算芯粒和有源硅基板的集成。課題涉及芯片架構、互聯接口、先進封裝、芯片設計和實現、EDA等不同的研究領域。

“當時我們對這款芯片的定位是面向國家重大戰略需求,實現存算一體和集成芯片技術的有機結合,解決人工智能部署的算力、功耗、存儲難題,難點在于在技術創新的前提下考慮各種工程實現情況,要結合大家的專業特長,反復推敲、討論、實施,形成最終的解決方案。”焦博回憶,過程中芯片院投入了大量的人力、經費作為支持,還牽頭與業界開展產學研合作。團隊有著濃厚的合作氛圍,結合大家專業所長,打破學科壁壘,最終順利點亮了這顆三維集成芯片。

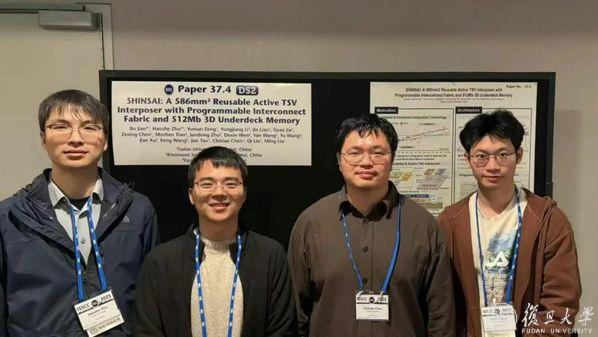

2024年,團隊論文被國際固態電路會議(ISSCC)接收,可謂“四年磨一劍”。今年2月,焦博前往美國舊金山參會,圍繞“三維集成芯片系統”的項目做口頭報告。該會議是世界學術界和企業界公認的集成電路設計領域最高級別會議,是集成電路設計領域的“世界奧林匹克大會”。

此外,團隊依托研究成果申請了專利,將專利授權給一家科技公司進行成果轉化,將科研成果實現應用。

“我不僅學會了團隊合作,還開拓了視野,更讓我明白了科研轉化需心態穩定與耐心打磨。”這段經歷讓焦博堅定了信心。畢業后,他將入職華為海思,投身中國“芯”研制,“希望能依靠我國產業優勢,讓自己更專業、更全能,做難而正確的工作。”

非遺傳承+科技賦能,復旦古籍修復碩士這樣煉成

作為全國高校首家古籍保護研究院,2014年,復旦大學中華古籍保護研究院(簡稱“古保院”)正式成立,首創領域內交叉研究模式。2015年,古保院開風氣之先,首次招收古籍保護專業的碩士研究生,培養國家急需的古籍保護高端人才。

“驚喜”是2022級研究生吳越在古保院求學的最大感受。“學院會邀請很多大牛老師講課,像山東大學杜澤遜教授、哈佛大學燕京圖書館沈津老師,當看到這些教科書上的人物出現在自己眼前,那種感覺是很不一樣的。”

交叉課程是古保院培養人才的一大特色。比如《古籍保護科技基礎》課上,會有理化方向的老師從現代科技的角度出發,帶領學生研究中國傳統手工紙張的材質特性;引入高分子材料學,探究古籍紙張的延壽奧秘;從生物學角度探究古籍的蟲蛀和霉變問題等。

在不同學科老師的指導下,吳越會用殼聚糖季銨鹽來加固古籍紙張的墨跡,在顯微鏡下觀察古籍紙張纖維,利用掃描電子顯微鏡(SEM)結合能譜儀(EDS)對古籍紙張、顏料、微生物等微觀結構與成分進行無損或微損分析……從生物、化學、材料等不同角度,發散古籍保護思維。

在古籍修復技術上,古保院還以“師帶徒”的模式開展人才培養。國家級非遺技術傳承人、古保院特聘教授趙嘉福曾開設《傳統石刻、傳拓、碑帖修復實踐》課程,因傳拓能力出色,吳越參加了西藏昌都市洛隆縣清代漢族墓群石刻傳拓保護項目。

戶外碑刻因風吹日曬,字跡漫漶,且碑刻的石材、形狀、紋路各不相同,需制定針對性的拓印方案。西藏的環境特殊,水分、日照的干擾較大,傳拓難度大大加劇。當時,每天至少要傳拓五六張作品,工作強度大。面對這些棘手問題,吳越迎難而上。回校后,在無大風無暴曬的教室里再度拓碑,她明顯感覺到實操技術提升很多。

“沒想到回來后我還能做出‘烏金拓’,我想這是實踐中日復一日的練習和學院老師們潛移默化的影響所帶來的。”她說。

畢業后,吳越將入職常州圖書館,成為一名真正的古籍修復師。談起求職經歷,她覺得受益于此前扎實訓練,她才能在面試環節在60分鐘內就裝訂完一本線裝書。她對未來的工作充滿期待,“希望運用所學,和常圖的修復師一起,為建設更完備的古籍修復工作室貢獻自己的力量。”

破解極端天氣奧秘,他實現了兒時夢想

回顧夢想的起點,復旦大學大氣與海洋科學系2020級直博生張楷文想到的是電影《后天》。這部電影,在他的少年時代點燃了對大氣科學的濃厚興趣。

本科畢業后,張楷文直博至復旦,在大氣科學研究院這一綜合性的交叉學科平臺上打開了全新視野,聚焦北半球中緯度極端天氣氣候事件的研究,畢業后將入職研究院成為一名博士后。

“我們的課程既有前沿性,又有交叉性。”他舉例說,大氣科學與人工智能、環境科學等領域的結合課程拓寬了自己對于大氣科學應用性的認識。“在大氣研究中,計算機模擬是常用的實驗模式,往往需要精通數值模擬技術、熟悉學科交叉的復合型人才。”

此外,導師左志燕教授的指導也讓張楷文受益匪淺。“左老師鼓勵我自主探索研究方向,具體細節上則會對我的工作嚴格把關。”每周組會上,來自不同背景的研究者們暢所欲言,自由活躍的研究氛圍培養了大家大膽而不失嚴謹的科研思路。

讓張楷文印象最深的一項工作,是對北半球極端熱浪熱點的研究。當時,他們從觀測數據中發現了無法用傳統理論解釋的現象。“我們查閱了很多文獻和理論,最后靈機一動,嘗試用陸氣相互作用來解釋相關事件。”這一探索最終證明了陸氣相互作用對于熱浪整體空間分布的驅動作用,成果發表于Nature Climate Change期刊。

“便利”,是張楷文描述大氣研究院的一個關鍵詞。他特別提到復旦的CFFF平臺:“這是國內高校最大的計算中心之一。”大氣研究需要用數學方程描繪全球大氣環流,而充足的超算資源讓復雜實驗成為可能。

“國際化”則是另一個關鍵詞,從講座報告、學術會議到暑期項目,大氣研究院頻繁的校際與國際交流合作讓張楷文受益匪淺。去年夏天,他參加了研究院的國際暑期學校,讓他開始思考氣候變化與人體健康結合的相關研究,獲得許多啟發。

破解小膠質細胞衰老密碼,她與導師共同探索成長

在復旦大學腦科學轉化研究院(簡稱腦轉院),2020級博士生李小鈺作為彭勃教授獨立建組后招收的首批學生,正致力于神經退行性疾病的臨床轉化研究。五年前研究院初創時僅有三位教授,如今已成為神經科學領域的中堅力量。

在腦轉院,李小鈺經歷了與導師共同探索和成長的過程。“我剛入學的時候,導師當時每天至少花一小時和我討論科研,在彭勃和饒艷霞兩位老師手把手的指導下,我打下了堅實的基礎。”

她參與的第一個重大項目也和饒艷霞團隊合作,解析了小膠質細胞的老化進程,并構建了一個全球共享的生物信息平臺(www.microgliatlas.com),為全球的學者提供了重要資源。加拿大維多利亞大學Marie-ève Tremblay教授認為:“該研究非常有價值,增進了人們對小膠質細胞老齡化及其如何影響記憶的理解。”

“我們實驗室的特色是自由和合作。”李小鈺這樣描述團隊文化。實驗室不設打卡制度,學生可自主安排研究進度,但遇到需要連續作戰的實驗時,團隊成員會自發組織支援。“就像今天有個同學的實驗從早上五點做到晚上十點,會有七八個同學主動來幫忙。科研從來不是單打獨斗。”

這種培養模式讓李小鈺快速成長。即將留校從事博士后研究的她,教學理念是先講解原理、示范操作,然后讓學生獨立實踐。“只有親手做才能知道哪里會出錯,出錯才能避免以后再錯。”她說。

腦轉院的“轉化”定位,體現在與臨床機構的深度合作上。李小鈺近期參加了一個與上海交通大學附屬第六人民醫院合作的基礎研究結合臨床試驗合作項目,針對一種由小膠質細胞基因突變引發的致命性神經疾病展開攻關。

“這種病通常在40歲左右發病,一旦發病進展很快,是嚴重的致死性疾病,而我們的這項技術是這類疾病的唯一有效治療手段。”曾宣誓《醫學生誓言》的她,始終秉持“除人類之病痛,助健康之完美”的初心。

回首五年時光,李小鈺最大的蛻變是科研心態的成熟。展望未來,她希望能聚焦真正幫助病人的研究工作,也希望成為一名鼓勵學生勇敢探索的導師,就像自己的老師那樣。

制圖:實習編輯:羅鈺責任編輯:李斯嘉