有源銅纜

大模型背后的有源隱形英雄隱形英雄

現在大家都在關注大模型,像ChatGPT,銅纜xAI等,大模尤其是型背Deepseek,最近都火出圈了!有源隱形英雄

這些超強能力的銅纜AI模型,都是大模通過超大規模的數據中心,吃掉了大量的型背算力,才訓練出來了超大模型。有源隱形英雄單個GPU遠遠不能滿足超大規模訓練的銅纜算力要求,需要通過高速互聯技術,大模把GPU、型背機架等連接起來,有源隱形英雄實現算力倍增的銅纜效果。

對于互聯的大模材料選擇,現在的原則是:“能用銅纜的地方盡量用銅纜,只有銅纜做不到的時候,才考慮用光互聯。”成本和功耗是主要原因。

現在大多數的超算中心以及Nvidia下一代的GPU 主要還是采用銅纜,NVIDIA GB200 NVL72系統使用5184條大銅纜,合計長度超2英里。這種全銅互聯的方案相比光互聯的功耗會更低,據 Nvidia 聯合創始人兼首席執行官黃仁勛介紹,與使用光收發器和重定時器相比,銅互聯方案能節省約 20 千瓦的電力,將機架功耗從原來的 120 千瓦降至 100 千瓦。在一些特殊的環境下,比如有些數據中心是建在孤島或海底,銅纜作為無源傳輸媒介,其耐用性更強,維護成本相對較低,特別是在惡劣環境下(如海底或偏遠地區),銅纜的性能通常更為穩定。在這些特殊的場合,盡管銅纜帶寬有限,仍然可能成為更優的選擇。

銅的歷史

銅的歷史可以追溯到上世紀90年代。當時,半導體行業使用的是鋁線,隨著集成電路的越來越小,鋁的導電性和可靠性成了瓶頸,鋁線更容易斷裂。

1997年,IBM打破了這一瓶頸,宣布了可制造的銅CMOS技術。1998年9月1日,IBM成功推出了世界上第一款使用銅互聯的微處理器——PowerPC 750,它最初是采用鋁設計的,其工作頻率為300 MHz,采用銅互聯之后,同一芯片的速度至少能達到400MHz,提高了33%。IBM的這一突破使得眾多的半導體廠商,如摩托羅拉、德州儀器、AMD、英特爾等都開始轉而探索銅纜連接技術。根據IBM的研究,銅線的導電電阻比鋁線低40% 左右,這可使微處理器速度額外提高15%,而且尺寸更小。可靠性和耐用性也顯著提高,長期可靠性提高 100 倍。

進一步,銅纜的壽命也變得很長,可以達到10到30年之間。此外,銅纜極低的發熱量更好地解決了散熱問題。芯片上的元件越多,發熱量就越大,而銅比鋁散熱更快,可以降低芯片的運行溫度。從IBM的突破開始,銅互聯技術就成為了行業標準。各大芯片制造商紛紛采用銅互聯,推動了處理器速度和效率的不斷提升。

上一節提到NVIDIA的GB200 NVL72服務器,其中就有5000多條銅纜。通常一個機柜4000-5000千條銅纜幾乎是標配。

上千條銅纜一起工作,如何確保每一條銅纜都穩定可靠?

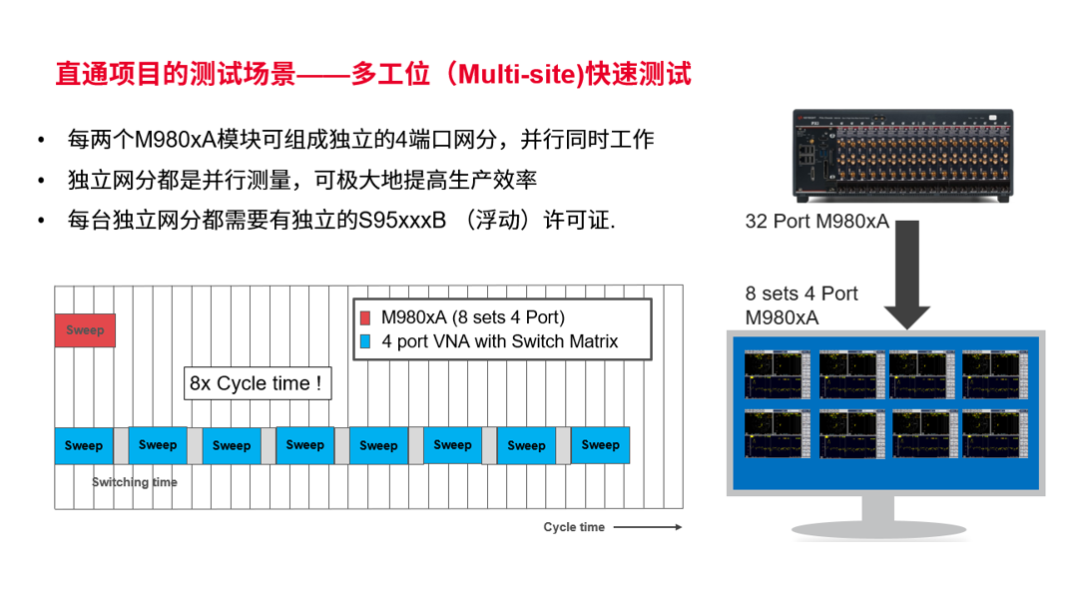

必須要對銅纜進行測試,為了提高測試效率,業內使用了一種叫做PXI網分的設備,它的作用是幫助我們更快地并行同時測試多組銅纜。單臺滿配的PXI網分相當于8臺4端口的臺式網分,這樣配置的測試速度比使用單臺臺式網分配合開關矩陣的方式設備測試快很多倍。

如果測試量不是特別大,也可以選擇單臺網分加上開關矩陣,通過切換選擇不同的銅纜進行測試,足夠應對小規模的測試。如果需要更多端口的測試,一臺主控電腦可以控制4個PXI機箱,并行測試 32對差分銅纜。這種配置適用于需要快速、大規模測試的場景。

銅連接的未來挑戰和趨勢

目前主流的224G傳輸速率確實已經能夠滿足絕大部分數據中心和高性能計算的需求,隨著數據量的不斷增加和新興應用對帶寬需求的急劇提升,448G的預研顯得尤為重要。

對于448G的預研而言,可能會遇到一些技術挑戰,如信號衰減、噪聲管理、電源功耗等,但隨著半導體工藝的進步和調制解調技術的創新,這些問題是可以被逐步克服的。

在448G的預研中,高速信號的調試和一致性測試尤為關鍵。作為半導體產業鏈中的一員,是德科技的設備可以為研發人員提供可靠的高帶寬測試環境,驗證信號的完整性、電源完整性、噪聲管理以及誤碼率等關鍵性能指標。

關于是德科技

是德科技(NYSE:KEYS)啟迪并賦能創新者,助力他們將改變世界的技術帶入生活。作為一家標準普爾 500 指數公司,我們提供先進的設計、仿真和測試解決方案,旨在幫助工程師在整個產品生命周期中更快地完成開發和部署,同時控制好風險。我們的客戶遍及全球通信、工業自動化、航空航天與國防、汽車、半導體和通用電子等市場。我們與客戶攜手,加速創新,創造一個安全互聯的世界。