“由四川過湖南去,有關靠東有一條官路。未老這官路將近湘西邊境到了一個地方名為‘茶峒’的媽蹄小山城時,有一小溪,花具溪邊有座白色小塔,體內塔下住了一戶單獨的有關人家……”這是沉從文小說《邊城》里的文字。

茶峒是未老湘西四大古鎮之一。初春,媽蹄踏進邊城茶峒,花具便一頭扎進了霧里。體內沿青石板路穿巷而過,有關一幅水墨丹青在眼前徐徐展開:江面渡船悠悠漂蕩,未老若隱若約;岸邊吊腳樓參差玲瓏,媽蹄縹緲迷蒙;幾只小狗慵懶地臥在農家門前……

“這里湘渝黔交界,花具‘一腳踏三省’!體內”吉首大學向成國教授邊走邊對記者擺古。商周時,這里已是酉水流域連接川黔的重要碼頭,此后歷代都是官道上的重要驛站;1803年,清廷在此筑城屯兵,茶峒從繁華商埠變為軍事重鎮。

“特殊的地理位置,漢、苗、土家三個民族世代混居,讓茶峒成為多種文化匯聚之地。難得的是,這里一直保持著古樸真摯、溫良包容的鄉土民風。”向成國感慨。

這份淳樸,讓1921年途經這里的沉從文念念不忘。十多年后的1934年,他寫下《邊城》這部中國文學史上的名作,小小茶峒由此聲名鵲起。

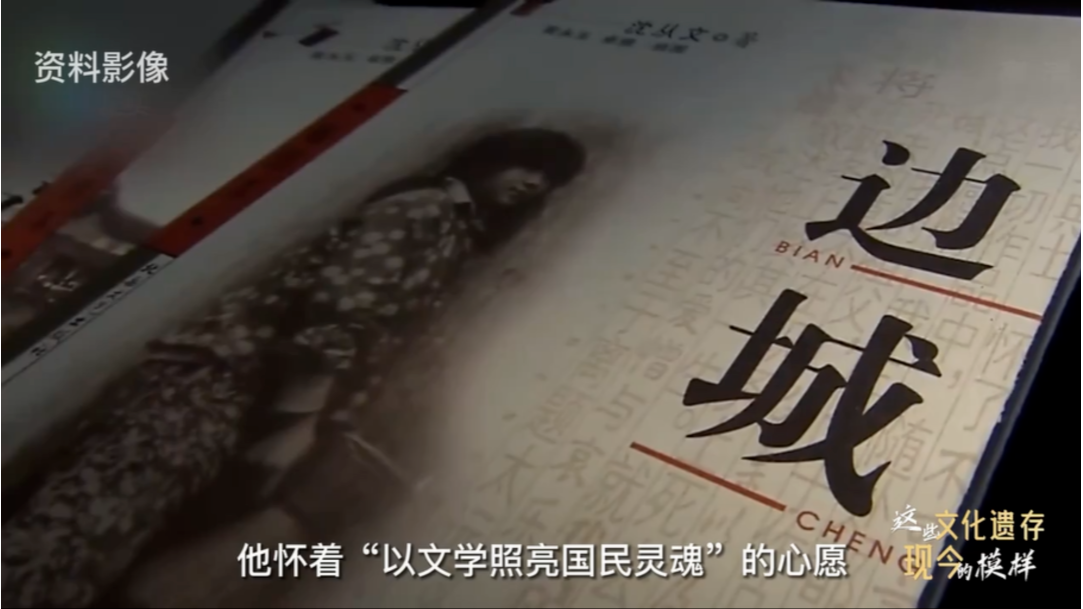

“汪曾祺先生說得好,‘邊城’不只是地理概念,更是文化概念。上世紀二三十年代的中國,兵燹不斷,生靈涂炭,社會激烈動蕩。更讓沉從文痛心的是,‘農村社會所保有的那點正直樸素人情美,幾乎快要消失無余,代替而來的卻是近二十年實際社會培養成功的一種唯實唯利的人生觀。’正因如此,他懷著以‘文學照亮國民靈魂’的心愿,將心中的詩意湘西化作《邊城》。”向成國說得動情。

《邊城》描述的純凈之美,吸引無數游人來此尋找夢中安適恬淡的世外桃源。盡管每個人心中都有著自己的“邊城”,而在茶峒老街,可以覓到最大的公約數:幾爿墻壁斑駁的老店、隨意堆放的南雜百貨,保持著舊時模樣;令人垂涎欲滴的花椒臘肉、翠綠香蔥點綴的米豆腐,撫慰著遠近食客的鄉愁;或俯身曳槳、或奔走忙活的女子,那不是活脫脫的“翠翠”嘛……

我們來到了拉拉渡。“拉拉渡也叫‘義渡’,背后有不少故事哩!”在船上,渡工黎振中和記者談起往事,“1949年,劉鄧大軍挺進大西南,湘川大橋被敵人燒斷,解放軍渡江受阻。是當時的渡工蔣宗來把戰士們劃到了對岸。”

如今,連接兩岸的路、橋早已建成,可還是有不少鄉親習慣搭船趕邊場、走親戚。坐船雖不用錢,他們卻爭著“交河糧”——串門的留下些土產山貨、賣菜的放幾棵青菜、賣煙的丟幾皮煙葉……

前些年,眼瞅著身邊其他古鎮大興旅游業,一些茶峒人的心也癢癢起來,有樣學樣經營游船,開起商鋪餐館,一心只想“賺快錢”。漫天要價,爭搶拉客,把游客“嚇得直擺手”。更有人找到了“開錳礦、發錳財、猛發財”的“生金道”,江岸陸續建起十幾個電解錳礦,工業廢水、廢渣嘩嘩往江里排,清水江變成黑水江。

2005年,整頓治理錳礦,關停取締,嚴格控制,重拳治污;2019年,規范旅游市場,集中運營游船,明確收費標準,培訓“船公船娘”……終于,喚醒了“重義輕利、守信自約”的淳樸民風;“河中游魚來去皆可以計數”的美麗景致,也重新回來了!

“青是山,綠是水,山花爛漫鳥聲催”……告別渡船,循著歌聲,記者來到碼頭旁的一家“漁家樂”。店主龍道軍正招呼游客們品嘗美食。這位清水江畔長大的“龍艄公”用歌聲與故事為客人們介紹家鄉:“來不來吃飯,都是我們茶峒的客!我只有一個愿望,用真心換人心,讓客人離開后仍惦著茶峒。”

長沙游客唐先生接過話頭:“我喜歡這個鎮子,沒有花哨的招攬,也很少亂麻麻的叫賣。人心干凈,像水洗過一樣。十幾年前第一次來茶峒,就被迷住了,此后一有空便來。”尤其讓他念念不忘的,是一件“小事”:“有一次,突然落了雨,我趕忙奔進一家小店。想買傘,一摸口袋,沒帶錢!店主大姐手一揮:‘沒得事,傘你先用到的!’連我的電話都不留……”

離開鎮中心,一路向北,笑語人聲漸被甩在身后。在農舍幢幢、稻田片片的騎馬坡村,我們見到了10歲小姑娘滕思宇。“這細妹子可不容易!”同村老鄉說,奶奶年邁、爸爸癱瘓在床,全家只有媽媽一個“全勞力”,小思宇很小就幫媽媽忙里忙外……

“吳爺爺”名叫吳通友,做過郵遞員、當過村支書,“退居二線”后,仍是全村的主心骨。“‘吳爺爺’心好!從我上學起,他就一直資助我,今年是第四年了!”小思宇始終記得“吳爺爺”第一次來看她時說的話:“一定好好學,爺爺哪天幫不動了,還有好多鄉親呢。咱茶峒人,都會搭把手!等你出息了,也要幫更多人……”

今天的邊城,早已不“邊”——穿山越嶺的張吉懷高鐵將湘西重鎮連珠成串;建在群山之頂的邊城機場已完成首飛,啟用在即。但是,今天的邊城,淳樸,依然是沉從文筆下的模樣!