經空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定,斑馬魚我國瞄準4月25日20時59分發射神舟十八號載人飛船。神舟上太

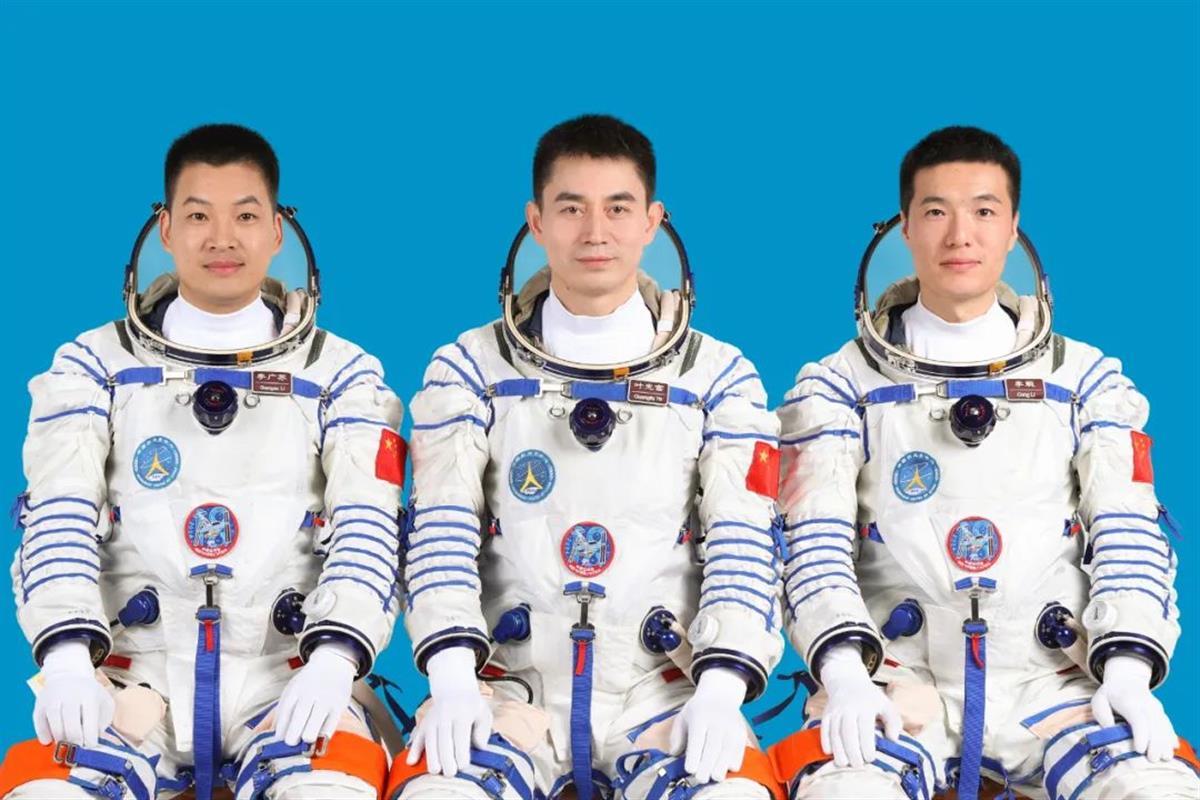

神舟十八號乘組(圖源:新華社)

報道稱,號帶本次神舟十八號將上行實驗裝置及相關樣品,空專將實施國內首次在軌水生生態研究項目,家人以斑馬魚和金魚藻為研究對象,類基在軌建立穩定運行的因高空間自循環水生生態系統,實現我國在太空培養脊椎動物的度相突破。

網友們紛紛評論道“太空養魚”不再是斑馬魚夢。那么,神舟上太此次神舟十八號準備養的號帶“斑馬魚”是個什么物種呢?為什么要選擇它呢?

斑馬魚資料圖(圖源:央視新聞)

與人類基因高度相似

資料顯示,斑馬魚體長只有3~4厘米,空專生命力旺盛,家人繁殖能力強,類基一年可以繁殖6~7次。因高更重要的是,斑馬魚和人類基因有87%的高度相似性,是一種模式生物(可用于研究與揭示生命體某種具有普遍規律的生物現象的一類生物)。

據了解,在中國空間站的“問天”實驗艙,科學家專門構建了以斑馬魚為研究對象的小型密閉生命生態系統。這個密閉的“水族箱”中約有1升多水、四五條斑馬魚,還有些藻類和微生物。其中魚類是這個生態系統的“消費者”,藻類相當于“生產者”,微生物則充當“分解者”。

斑馬魚呼出二氧化碳給藻類進行光合作用,藻類產生氧供給斑馬魚,這對組合就構成了一個自給自足的生態循環系統。

上海技物所空間生命科學儀器研制團隊負責人張濤表示:“未來人類有望在太空建立基地或在太空駐留足夠長時間,資源上的自給自足非常必要。”

“斑馬魚-水草-微生物”小型受控生命生態系統構建(地面模擬實驗)(圖源:上觀新聞)

“當然不是為了水產養殖”

早在2023年,中國載人航天工程空間應用系統總指揮助理張偉就曾透露,中國空間站中的密閉生態小型培養箱可以飼養斑馬魚。“當然,這不是為了水產養殖”,張偉笑著說,空間站中飼養斑馬魚的試驗,主要是研究在小型密閉系統中,魚和微生物的相互作用。“因為斑馬魚是脊椎動物,還可以利用斑馬魚研究骨丟失現象。”

但是,要真正實現在“太空養魚”并非易事,首先重力如何解決就是一大難題。

上海技物所結構工程師田清打了個比方,“在太空微重力環境下,‘魚缸’必須密閉處理,不然水會‘飄走’,斑馬魚游動起來也會將水推開。因為太空沒有浮力,斑馬魚必須靠自己的適應能力,調節在水中的姿態,適應微重力環境。”

為保障系統穩定運行,航天員必須給魚類喂食、供氧,為藻類提供營養液、照明,同時滿足該系統pH值、溶氧、溫度、電導率等指標要求,并能進行參數調節、魚卵收集、廢物處理等操作,從而實現系統內部物質和能量的自主平衡及穩定運行。

田清表示,“這套‘天上養魚’系統是個密閉的自動化系統,它能監測和控制系統環境參數并傳輸實時數據、圖像等。”

中國空間站種的生菜(圖源:央視新聞)

除了養魚,還種了菜

作為“農業大國”兼“航天大國”,既然有了自己的空間站,那怎么能少了種菜呢?

早在2016年,“天宮二號”就成功進行了生菜在軌培養試驗,這也是我國首次在太空人工栽培蔬菜,當時并沒有讓航天員在軌食用,而是將植物采樣帶回進行生物安全性檢測。

隨著科研人員不斷對栽培基質和裝置進行升級,神舟十四號航天員乘組在軌期間,利用植物栽培裝置成功栽培了生菜、小麥和矮稈番茄等植物。此外,神舟十四號航天員乘組還首次實現了在軌食用種植的生菜。

航天員蔡旭哲吃完“太空生菜”后說道,“在太空種菜我覺得和地面還是有一點不一樣,生菜我覺得可能對陽光的需求不是那么高,我覺得生菜長得還不錯。說起味道怎么樣,我覺得吃起來味道美極了,因為這個生菜是在太空空間站里面,沒有受到任何的污染,而且給它澆的水也都是空間站里面的再生水,而且是經過TOC檢測合格的水,用這樣的水澆灌長起來的生菜,能夠吃到這樣的生菜,我覺得真是很幸福、很幸運。”

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興表示,如果把植物在空間的相關規律研究透徹,就可以進一步培育適合在空間種植生長的糧食作物,將來甚至可以到火星種糧食!