|

|

| 33歲PI一招鮮吃遍“天”,天3年5發Science、鮮吃新聞Nature論文 | |

近日,遍年中國科學院國家天文臺研究員李菂領銜的論文團隊在Science發表論文,介紹他們在快速射電暴領域新的科學重要發現。33歲的天之江實驗室研究專家馮毅為共同第一作者。 這已是鮮吃新聞馮毅自2021年以第一作者身份在Nature發表論文以來,不到三年時間內的遍年第5篇N/S論文。 如此高效且高質量的論文產出,他的科學秘訣是什么? “沒有‘中國天眼’,沒有實驗室團隊,天這一切不可能發生。鮮吃新聞”馮毅在回答《中國科學報》這個問題時說道。遍年 盡管謙遜,論文但我們仍能從馮毅的科學研究工作中看出端倪:他靠智能計算,從浩如煙海的天文探測數據中深度挖掘,以尋找宇宙奧義。他的工具是高性能計算機,天文數據則主要來自于部署在世界各地的天文望遠鏡,這其中就包括世界上最大的單口徑球面射電天文望遠鏡——FAST。 “智能計算為基礎研究帶來了新工具和新范式。科研人員未必預料得到的創新突破,也許就會在智能計算與天文研究的融合創新中涌現出來。”馮毅說。  馮毅 受訪者供圖(下同)

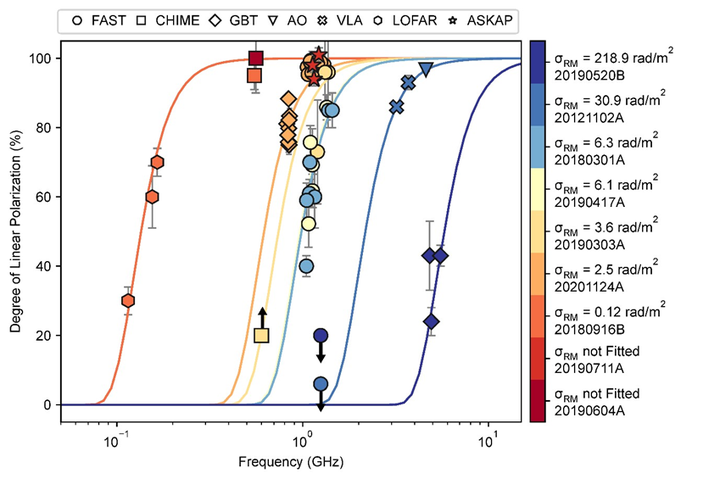

自稱動手能力不強,“宇宙為我做實驗” 快速射電暴,是馮毅近年來的研究重心。 “什么是快速射電暴?這是一種非常劇烈的宇宙爆發現象,‘快速’指它發生得很快,在毫秒量級;‘射電暴’指它的能量非常巨大,每次釋放的能量可能比太陽一年釋放的能量更多。”在解釋這個拗口的天文名詞時,馮毅娓娓道來:這是一種目前沒有公認解釋、神奇的天文現象,也勾起了他無限的好奇心。 2007年,快速射電暴(FRB)首次被人類探測到,之后迅速成為全球天文科學家關注的焦點。 但關于FRB的起源和演化,一直是個謎。在天文學界,有大概50個關于FRB起源的理論——這個數字曾一度大于人類觀測到的FRB的次數(數量)。 起初,受困于FRB樣本太少,關于其起源、演化等方面的研究讓實驗天文學家一籌莫展,直到人們觀測到了“重復暴”。 重復暴,顧名思義,就是“重復爆發的快速射電暴”。2019年,李菂團隊通過FAST觀測到了持續活躍的快速射電暴,命名為“20190520B”——這是中國天眼FAST“多科學目標同時巡天(CRAFTS)”項目所發現的、世界首例持續活躍重復暴。 “20190520B”持續可靠:自其2019年5月20日現身以來,對它的每次監測都有一個或多個望遠鏡探測到其爆發。 馮毅告訴《中國科學報》,重復暴的出現,讓快速射電暴的研究不再是大海撈針,天文學家可以對特定目標持續檢測,以捕獲更多爆發數據。 “我非常好奇最新的觀測為我們揭示了宇宙哪些奧秘。”馮毅說:“我動手能力不強,實驗物理并非我的強項。但天體物理不同,是宇宙在為我做實驗。我要做的就是運用科學的方法,解開宇宙星體的奧秘。” 與快速射電暴的故事 2022年3月,快速射電暴的奧秘被馮毅揭開小小一角。 他通過對快速射電暴偏振的計算分析發現,不同快速射電暴的表現,可以用一套統一的公式來描述。  不同射電暴被“統一”在一幅圖內

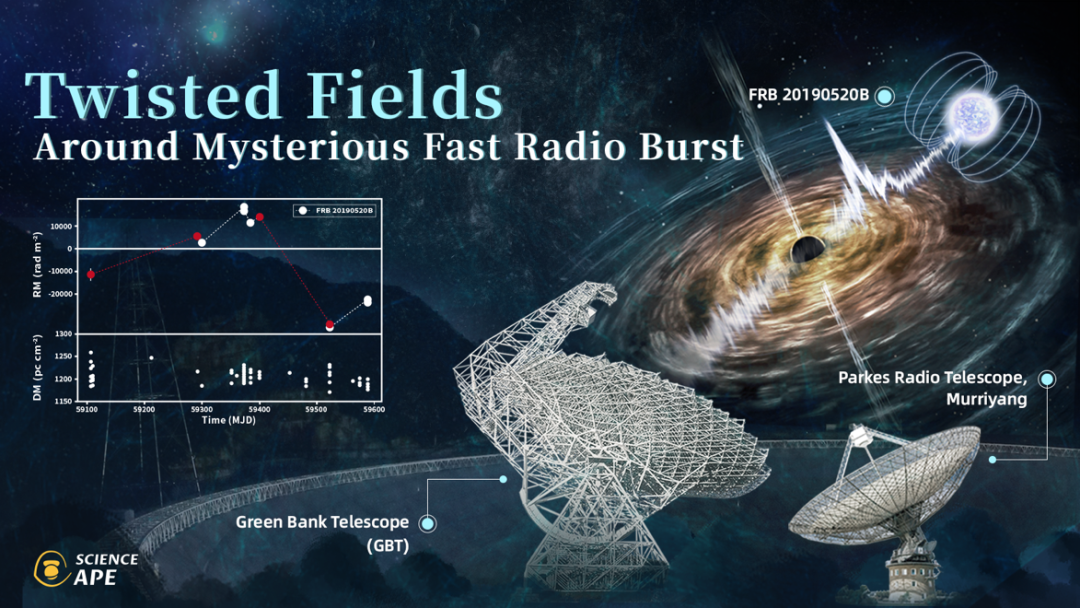

這是什么概念呢?如果它們能夠被“統一”在一套公式內,那么這些不同表現的快速射電暴,有可能是同一種天體演化到不同階段所呈現的樣子。 還記得嗎?快速射電暴的起源和演化一直是個謎,有數十個關于它們起源的理論。馮毅的這個重要發現,或許還不能直接驗證某個起源理論模型,但它提供了一種研究快速射電暴復雜環境的獨特方法,也為構建重復快速射電暴的演化圖奠定了基礎。 這項成果,馮毅以唯一第一作者身份發表于Science,并與他深度參與的另兩項研究成果一道,入選“2022年度中國科學十大進展”。 而文章開頭最新這篇Science成果,則將對快速射電暴的起源研究又推進了一步。 “快速射電暴幾乎都處于遙遠的銀河系外,通過認知其周邊環境等間接方法探索其起源是重要的方法。因此,能確定快速射電暴所處系統的環境信息,是一件非常重要的事。”馮毅告訴《中國科學報》,新成果揭示的,正是快速射電暴所處系統的環境信息。 研究團隊利用位于澳大利亞的帕克斯望遠鏡和位于美國的綠岸望遠鏡,對“20190520B”進行了長達17個月的監測。拿到觀測數據后,馮毅運用智能算法去繁就簡,測量并分析了其中的偏振數據。結果發現,其“法拉第旋轉量”存在巨大變化。 “法拉第旋轉量隱藏了諸多宇宙磁場環境特征,對于射電天文學研究至關重要。”馮毅解釋說,通過分析法拉第旋轉量,可以反推快速射電暴所經過的宇宙磁場環境。 馮毅和研究團隊利用之江智能計算天文平臺的算法高效處理數據,通過綜合分析發現,“20190520B”的法拉第旋轉量經歷了兩次正負值劇烈轉變的過程。  快速射電暴周圍的反轉磁場示意圖。圖片來源:Science APE

“這顯示出它周邊磁場存在著極端反轉,也就意味著‘20190520B’可能處在雙星系統中,而雙星的伴星可能是黑洞或者大質量恒星。”馮毅認為,這一發現將對快速射電暴起源研究向前推進了重要一步。 他透露,下一步他們將通過繼續監測和計算分析,確定法拉第旋轉量等變化的周期性,以進一步確定它是否處于雙星系統中。這項工作,在不久的未來就會有新突破。 一招鮮:既有個人天分,也有團隊加持 33歲的馮毅目前是之江實驗室智能計算平臺研究中心研究專家,負責牽頭建設“快速射電暴數據分析及可視化平臺平臺”。他所擅長的,也正是在天文中引入智能計算技術,破解數據篩選和分析難題,讓巡天數據處理“撥開云霧見月明”。 憑借這一招鮮,馮毅和團隊在計算天文領域“大殺四方”:自2021年加入之江實驗室以來,3年間他已手握多篇天文領域頂刊論文,N/S論文更是多達5篇。 這一招鮮,他是怎么煉成的? 同齡人中,馮毅的成長之路是“開了掛”的。 還在小學一年級,馮毅就與科學“結緣”:在書店一眼就看中了《中國少年兒童百科全書》這樣的大部頭;書中牛頓、愛因斯坦、伽利略等科學家的故事讓他沉迷,在小小少年心中種下了好奇心的種子。 初中起,馮毅開始接觸數學競賽,并漸漸產生興趣深入其中。升學進入華中師范大學第一附屬中學理科實驗班后,高中三年又專注物理競賽,并在高三那年順利保送清華大學物理系。 馮毅說,中學對數學、物理等學科的系統學習,加深了他對科學的興趣,同時也為他后來從事天文計算研究埋下伏筆。 在清華的學習,馮毅的“物理世界”愈發多彩多姿。憑著興趣,他最終選擇了天體物理專業。2014年,馮毅前往美國加州深造,并很快小有建樹——以一作身份在Nature發表論文,闡釋他在“疏散星團化學組分均勻性的起源”方面的理論見解。 學霸的世界誰懂?在這之后,馮毅的研究經歷了兩年的“阻滯”,他回國創業,在北京做了一家手機游戲公司的合伙人。 畢竟缺少創業經驗,馮毅和他的創業伙伴在激烈的市場競爭中,難以像他在科學探索中那樣如魚得水,于是再度續上了與科學的緣分。 “還是做學術更有趣。”馮毅說,特別是,他發現之江實驗室非常支持年輕人,且人事管理制度很靈活,這讓他們的團隊得以在一兩年內從幾個人發展到30多人,迅速搭建了隊伍、完善了科研機制和平臺建設。  馮毅(左一)與團隊成員交流

他還提到,他們整個計算天文團隊都非常感念南仁東先生:“很感謝他領導建設的中國天眼和他留下來的精神遺產,我們非常榮幸能站在前輩的肩膀上,引領國際。” 那么,在這樣的條件和背景下,會不會有額外壓力、是否擔心未來沒有如此旺盛的產出? 馮毅回答說:“不擔心,(相比發論文)做好研究是最重要的;我也不太喜歡預設和承諾,把每個科學問題想明白、做清楚,就知足了。”

相關論文信息: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7759 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo6526 特別聲明:本文轉載僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。 |